Le Codex Cumanicus

Depuis l’Antiquité, les rivages de la partie nord de la mer Noire ont accueilli des cités fondées par les Grecs. La région jouera longtemps le rôle d’une zone tampon, au sein de laquelle Occidentaux et Byzantins entretiendront des relations tantôt amicales, tantôt hostiles, avec les différentes populations qui s’y établiront. C’est ainsi qu’en Crimée arriveront tour à tour les Cimmériens, les Scythes, les Goths, les Alains, les Huns, les Bulgares, les Khazars, les Petchenègues et enfin les Coumans. Cette dernière ethnie – également connue sous les noms de Kipchak et Povoltsy – est issue d’un peuple nomade de langue turque venu des steppes d’Asie centrale pour s’installer dans la région de la Volga au XIe siècle. Établis dans la péninsule, les Coumans fusionneront avec d’autres populations dont les Tatars. Sur la côte, les Vénitiens, qui avaient profité de la conquête de Constantinople pour s’emparer des établissements byzantins, seront chassés de la région par les Grecs de Trébizonde, qui concèderont certains comptoirs commerciaux aux Génois. Dans cette contrée à l’histoire pour le moins mouvementée, ces peuples si différents avaient besoin d’un moyen de communication pour entretenir des relations commerciales, diplomatiques et culturelles. D’où la création de glossaires, dont un curieux lexique multilingue, connu aujourd’hui sous le nom de Codex Cumanicus ; parvenu jusqu’à nous, il fait l’objet de ce billet.

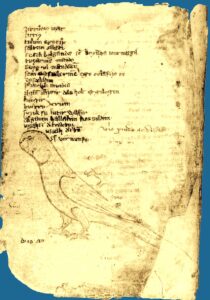

Ce manuscrit – dont vous pouvez découvrir ci-dessous une page sur laquelle un inconnu a dessiné un perroquet – est composé de quatre-vingt-deux feuilles de format 20 x 14 cm. Si ce support, plus fragile mais moins coûteux que le parchemin, était déjà connu depuis des siècles dans le monde arabo-musulman, sa fabrication et son usage ne se développeront en Italie qu’à partir de la fin du XIIIe siècle, ce qui aide à dater le document. Cette tâche pourrait être grandement facilitée par le fait que la première page comporte l’inscription “11 juillet 1303”, mais cette information doit être prise avec prudence, car la présence d’un filigrane sur un autre feuillet semble valider l’hypothèse qu’il serait plus tardif, c’est-à-dire postérieur à l’an 1330.

Un manuscrit plein de mystères

Nous ignorons l’endroit où ce manuscrit, transcrit en écriture latine, a pu être rédigé. Les villes les plus souvent citées sont la prospère cité de Sourkhat ou encore Caffa, l’ancienne Théodésie d’où plus tard la peste noire gagnera l’Europe occidentale en 1348 par l’intermédiaire d’une galère génoise fuyant le siège des Mongols.

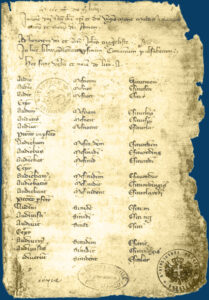

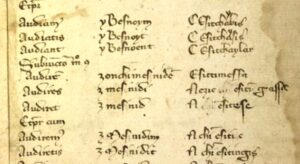

Le codex rassemble deux textes indépendants en un seul volume. La première partie est appelée “livre de l’interprète“, ou plus communément la “partie italienne”. Il s’agit d’un lexique latin-persan-couman dont nous vous présentons un feuillet sur lequel figure un texte rédigé sur trois colonnes.

Ce glossaire hétérogène, dont les entrées sont classées selon les mots latins, présente des lacunes. Riche de 1560 mots, il est complété par des explications sur des éléments grammaticaux, mais aussi par un autre lexique de 1120 termes organisé en groupes de sujets. Suivent pêle-mêle des rubriques sur les noms de plantes, d’animaux, les parties du corps humain, les vêtements, la cuisine, les qualités et les défauts des humains, ou encore des “titres politiques, fonctions et termes apparentés”, les objets et marchandises du bazar, les “choses relatives à la guerre” et le vocabulaire “relatif au temps, aux saisons, à la direction, à l’orientation”. Curieusement, 200 mots n’ont pas d’équivalent persan ni couman, lacune qui laisse supposer que l’ouvrage est inachevé.

Plus tardive, car datée approximativement de 1350-1356, la seconde partie, qui porte la trace de différentes écritures, n’est pas clairement ordonnée. Elle est désignée comme la “partie allemande” car elle contient un glossaire couman-allemand et un autre couman-latin. Cette section contient également des textes très variés et parfois fragmentaires. C’est ainsi qu’on y trouve 47 courtes “énigmes” kipchaks – telles celles-ci : “Il y a une maison blanche, elle n’a pas de porte pour entrer : l’œuf” ou “Ma petite chèvre grise grossit attachée à une laisse : un melon” -, mais surtout des textes de nature religieuse, caractéristique qui vaut à cet ensemble d’être surnommé “le livre du missionnaire”. En effet, on y trouve des traductions de différentes phrases et textes chrétiens, comme des psaumes, le Notre Père, les dix commandements ou encore le Credo ; soit autant de textes destinés à une mission d’évangélisation. Les exégètes en ont déduit que cette partie serait pour l’essentiel l’œuvre de franciscains allemands qui auraient eu pour ambition de répandre le christianisme parmi les Coumans et, au-delà, vers la Perse et l’Asie centrale.

Cet objectif à la fois évangélique et linguistique semble être à l’origine de la réunion de ces deux recueils en un seul livre, pour permettre de former les futurs candidats missionnaires vers ces contrées lointaines. Un moine voyageur, du nom de PASCAL de Vittoria, confirmera plus tard que le turc couman servait bien de lingua franca, soit une langue de communication entres diverses ethnies, dont beaucoup avaient conservé leur religion traditionnelle malgré la progression de l’islam. De même, bien que l’on ait longtemps avancé que les listes de la partie italienne avaient été compilées par des marchands, le vocabulaire de l’ouvrage est riche en termes portant sur le culte et les concepts philosophico-religieux, tout en faisant l’impasse sur de nombreuses marchandises importantes pour la région, comme la soie, les poissons et les fourrures. Certains termes latins sont même si peu usités qu’il aura fallu recourir à leur équivalent persan pour les déchiffrer avec certitude. Une allusion à saint Jean laisse penser que ces textes ont été rédigés par des moines, peut-être ceux d’un monastère installé dans la ville de Saraï qui, au XIVe siècle, verra passer des expéditions vers la Chine. Bordant la Volga, cette cité servira de capitale à la Confédération coumane, avant de devenir le siège d’un khanat turco-mongol.

Le Codex Cumanicus est un document de grande valeur historique mais aussi linguistique, dans la mesure où il est le plus ancien connu sur lequel une langue turque se voit retranscrite en caractères latins. Outre l’intérêt de livrer des informations sur la vie quotidienne et le folklore des Coumans, le livre constitue une source précieuse permettant de reconstituer l’évolution d’une famille de langues qui n’avait pas encore adopté de véritable système d’écriture – si on excepte des signes “runiques” retrouvés en Mongolie et l’alphabet ouïghour -, alors que paradoxalement elle était utilisée dans une très vaste région allant des confins de la Hongrie et de la Pologne aux montagnes de l’Altaï. La langue coumane deviendra même pour plus d’un siècle une des langues officielles de l’Empire mongol de la Horde d’or. Le Codex Cumanicus permet de constater que beaucoup de mots n’ont guère changé aujourd’hui et que l’orthographe de certains termes se rapproche de celle adoptée dans le turc moderne. Les philologues ont souligné que de nombreux emprunts à l’arabe et au persan sont déjà présents dans les glossaires.

Le codex de Pétrarque

Conservé aujourd’hui dans la Bibliothèque nationale Marciana de Venise, cet ouvrage est curieusement entré en possession du poète PÉTRARQUE, connu pour sa bibliophilie. Ce dernier, qui l’avait acquis à une date inconnue, l’a ensuite légué, avec une partie de sa collection, à la république de Venise, ce qui explique que, pendant longtemps, ce livre a été intitulé le “Codex de Pétrarque“. Des siècles plus tard, le savant et philosophe Gottfried LEIBNIZ, très intéressé par la linguistique et intrigué par cette langue mystérieuse, tentera en vain de consulter le manuscrit. Plus heureux, le Hongrois Daniel CORNIDES, qui s’intéressait à la parenté entre le turc et sa langue natale, parviendra quelques décennies plus tard à consulter le Codex Cumanicus dont il rédigera une copie. Un partie du texte sera publiée pour la première fois en 1828 à Paris grâce à l’orientaliste Julius KLAPROTH, mais il faudra attendre 1880 pour que l’ouvrage soit édité intégralement à Budapest par le comte Geza KUUN. Depuis, le manuscrit a été abondamment étudié et commenté par des universitaires et chercheurs du monde entier, en particulier dans le monde turcophone et en Iran.