Le Japon, un pays cadenassé

Lorsque, le 8 juillet 1853, il pénètre en baie de Tokyo avec ses quatre navires de guerre, le commodore PEARY met fin à la politique d’isolationnisme qui a coupé le Japon du monde extérieur pendant plus d’un siècle. Son retour, en février 1854, débouche sur des accords qui ouvriront les ports et le marché japonais aux ressortissants des États-Unis, avant que les autres pays occidentaux ne s’engouffrent dans la brèche. Malgré une guerre civile et de fortes résistances, c’est la politique d’ouverture et de la modernisation du pays qui s’impose. En 1868, l’ère Meiji débute, mettant fin à un système féodal qui prévalait sous l’ère Edo dominée par le shogunat Tokugawa. Dès lors, le Japon adopte résolument une politique d’occidentalisation qui touche tout à la fois ses techniques, son administration, son armée et ses mœurs.

Les manuels mettent souvent en avant la thèse d’une rupture nette et brutale qui, du jour au lendemain, aurait débouché sur l’avènement, en quelques décennies à peine, d’un Japon totalement nouveau. Pourtant, même avant cette ouverture, le monde extérieur n’était pas complètement inconnu de certains Japonais qui, grâce à des traductions et des synthèses, avaient pu s’initier aux techniques et aux idées occidentales. C’est ainsi que, bien avant l’arrivée des canonnières américaines, une forme d’encyclopédisme basé sur le savoir des “Gaijins” de l’ouest avait réussi à gagner l’archipel nippon. Ce mouvement est désigné sous le terme générique de rangaku, qui signifie littéralement “études hollandaises“.

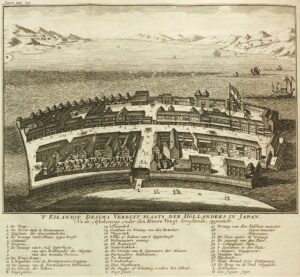

L’origine de ce mot, qui peut nous sembler un peu incongru, est liée à une donnée objective. En 1650, la fermeture du pays, ou sakoku, officiellement décrétée, se traduit par l’expulsion des ressortissants étrangers et l’interdiction de tout déplacement hors du pays. Néanmoins, malgré la rigueur de la mesure, quelques comptoirs sont maintenus. Les Portugais, longtemps omniprésents dans l’archipel, se trouvent brutalement évincés et se voient remplacés, comme interlocuteurs commerciaux, par les Néerlandais, qui ont l’avantage d’être peu enclins à se mêler de la vie politique complexe et agitée du Japon féodal. Il leur est attribué l’îlot de Dejima (ci-dessous), situé à quelques encablures du port de Nagasaki. Bien que ces derniers Occidentaux tolérés soient très strictement cantonnés dans leur minuscule réduit, des échanges culturels mutuels vont parvenir à se nouer entre Japonais et Néerlandais.

Officiellement, tout livre occidental ainsi que toute propagande religieuse sont formellement interdits. Pour autant, et pour des raisons pratiques évidentes, les Hollandais forment sur place des traducteurs et des interprètes, titulaires de charges qui, à l’usage, deviendront héréditaires. Autres sources d’information, les ambassades ponctuelles auprès du Shogun à Edo auront, entre autres missions, celle d’informer le gouvernement nippon des événements récents et remarquables du monde extérieur.

La vogue des rangaku

Malgré une surveillance et une méfiance sans relâche, les autorités et les élites témoignent rapidement d’un vif intérêt vis-à-vis du « savoir utile » occidental, en premier lieu ses sciences et ses techniques. D’abord officieusement, puis à titre de commerce privé, des objets “exotiques”, comme des horloges, des montres, des instruments médicaux, des lunettes, des globes terrestres ou célestes etc., arrivent à pénétrer au Japon, suscitant un engouement comparable à celui des cabinets de curiosités en Europe. À partir de 1720, on observe un net assouplissement du sakoku, qui va engendrer une multiplication des traductions. Cette période coïncide avec le début de l’âge d’or des rangaku, qui durera jusqu’à la veille de l’ère Meiji.

La médecine est un des premiers domaines dans lesquels se développent des échanges autres que marchands et diplomatiques. C’est ainsi qu’entre 1649 et 1651, l’Allemand Caspar SCHAMBERGER va pouvoir, au cours d’une ambassade, faire la preuve de ses talents de chirurgien et s’attacher une véritable clientèle de seigneurs féodaux, tout en introduisant dans le pays des conceptions médicales occidentales qui feront école. Dès lors, des médecins “ranpoi”, ceux familiarisés avec les rangaku, vont pouvoir exercer et seront même autorisés à ouvrir des cliniques pour y pratiquer une médecine à l’occidentale. Au siècle suivant, Philipp Franz Balthasar von SIEBOLD obtiendra même l’autorisation shogunale d’ouvrir une école de médecine à Nagasaki.

Les échanges ne sont pas à sens unique… Sur place, Carl Peter THUNBERG et von SIEBOLD vont réaliser un immense travail sur l’étude de la flore japonaise, pendant qu’Engelbert KAEMPFER, médecin mais également botaniste, introduit en Europe l’acupuncture et écrit une histoire du Japon. Ci-dessous, nous avons à gauche la traduction, datée de 1808, d’un ouvrage de médecine du XVIIe siècle, dont on a reproduit la gravure originale du frontispice ; et, à droite, le Kaitai Shinsho de 1774, traduction d’un traité d’anatomie allemand.

Le premier dictionnaire bilingue néerlandais-japonais

En 1603, les Jésuites portugais, avec à leur tête le père João RODRIGUES, avaient déjà publié un gros ouvrage de 800 pages et de 32 000 entrées, le Vocabulario de lingua de Japan com adeclaracào em Portugues, également appelé Nippo Jisho.

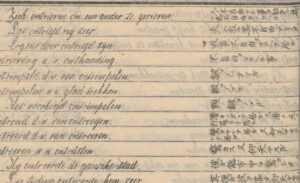

Mais, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, c’est le néerlandais qui s’affirme au Japon comme la langue savante à l’instar du chinois. Des maîtres, tel Otsuki GENTAKU, fondateur d’une école privée à Edo, dispensent des cours et écrivent de véritables manuels, comme le Rangaku Kaitei. Mais le premier dictionnaire bilingue néerlandais-japonais (ci-dessous) devra attendre 1796 pour voir le jour, après treize années de dur labeur, grâce à Inamura SANPAKU.

1796年彦根城博物館ホームページ・洋学コレクションより-2-300x200.jpg)

Sous le titre de Haruma Wage (ci-dessous), ce livre a été curieusement rédigé en prenant pour base le dictionnaire français-néerlandais de François HALMA, édité pour la première fois en 1710. Déjà riche à sa publication de 64 000 entrées, cet ouvrage va être élargi dans les décennies suivantes. Un autre livre, toujours bâti sur le même dictionnaire de HALMA, est élaboré à Nagasaki sous la direction de Hendrik DOEFF, l’administrateur de Dejima, par une équipe de onze interprètes japonais qui profiteront de ce travail pour s’initier au français. Cet ouvrage, le Doeff-Halma ou le Nagasaki Haruma, va faire l’objet de nombreuses versions, comme Oranda Jii (ci-dessous un extrait), qui se succèderont jusqu’à ce que le monopole hollandais soit brisé avec l’entrée en jeu d’autres puissances occidentales. Dès lors, ce changement diplomatique sonnera la fin des rangaku.

Mais, au-delà de ces réalisations lexicographiques, c’est toute une transmission de savoirs qui va permettre à la société japonaise de faire d’importants progrès techniques et scientifiques. Outre l’intérêt marqué des Japonais pour la médecine occidentale, les échanges vont s’élargir à tous les domaines techniques et scientifiques. Par exemple, avant de mourir en 1827, GENTAKU achève une traduction du Dictionnaire œconomique de Noël CHOMEL, et des ouvrages novateurs sont rédigés par des savants comme Hiraga GENNAI. En revanche, tout écrit relevant du spirituel et du philosophique continuera à être considéré avec une très grande méfiance par les autorités impériales.

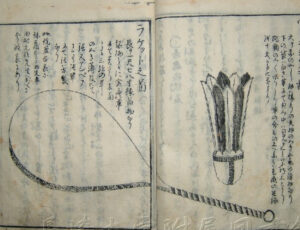

C’est dans ce contexte d’ouverture qu’en 1787, l’écrivain Morishima CHURYO, assisté par deux dessinateurs, publie son Komo Zatsuwa, qui peut être traduit par “Récits variés sur les Cheveux rouges” ; ce dernier terme faisant référence aux cheveux roux et blonds des Hollandais. Cet ouvrage passe en revue de nombreux objets manufacturés, comme des instruments d’optique dont un microscope (ci-dessous, à gauche). Il s’intéresse aussi à la faune, décrivant par exemple des insectes, un crocodile ou un lion, et détaillant des techniques de dessin à la manière occidentale (ci-dessous, à droite).

L’ouvrage revendique même une certaine vocation ethnographique quand, par exemple, il décrit les costumes occidentaux ou le jeu de badminton.

Malgré leur fermeture officielle, les frontières du Japon ne sont donc pas restées totalement étanches aux idées et aux innovations techniques récentes, comme en témoigne ci-dessous la représentation d’une montgolfière ou d’un appareil à manivelle générateur d’électricité. Cet engin, baptisé elekiter, fera sensation dans le pays à partir de 1770 et sera utilisé pour des démonstrations publiques comme en attestent plusieurs représentations.

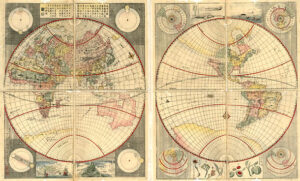

Enfin, malgré leur confinement dans l’archipel, les Japonais n’ont jamais cessé de s’intéresser à la géographie de la planète, au moyen de cartes, de planisphères et de représentations ethnographiques. C’est ainsi que vers 1792, l’artiste Shiba KOKAN, connu pour des peintures inspirées de l’art néerlandais, pourra réaliser une carte complète de la Terre, reproduite – et c’est une première au Japon – selon la technique de la gravure sur cuivre.

Grâce aux rangaku et à la volonté encyclopédique déployée par les élites japonaises pendant la période d’isolationnisme, le Japon sera préparé intellectuellement à la réouverture et à la modernisation accélérée du pays, qui interviendront dans la seconde moitié du XIXe siècle malgré de fortes résistances internes.

Pour terminer, précisons quand même que l’Occident n’était pas la seule source d’inspiration au pays du Soleil-Levant. Depuis très longtemps, c’est la civilisation chinoise qui avait influencé, et en grande partie modelé, la culture japonaise, en lui léguant son système d’écriture. Certes, la politique de fermeture du Japon s’imposait aussi à l’empire du Milieu, qui ne bénéficiait que de quelques points d’entrée, dont Nagasaki ; mais la Chine et la langue chinoise y conservaient tout leur prestige aux yeux des élites. À ce titre, il est révélateur que la première véritable encyclopédie japonaise, le Wakan Sansai Zue, publiée entre 1712 et 1715, ait été une transcription d’un ouvrage chinois, le Sancai Tuhui. Mais l’influence de l’empire du Milieu va considérablement décliner sous l’ère Meiji, durant laquelle le Japon prendra l’Occident comme nouveau modèle pour affirmer sa prééminence en Asie.