Débarquant en Amérique bien après les Espagnols et les Portugais, la France et la Grande-Bretagne se heurtent aux premiers conquérants, en particulier au Brésil et aux Antilles. Après avoir tenté de capter les richesses des territoires sous domination ibérique par le biais de la piraterie et de la guerre, ces puissances, auxquelles il faut ajouter les Pays-Bas, parviennent à s’implanter dans certaines Antilles et dans des enclaves du continent sud-américain. Elles développent alors de véritables colonies dans lesquelles elles fondent des plantations. Qu’il s’agisse du sucre, de l’indigo, du cacao ou du tabac, ces exploitations, qui vont bientôt s’appuyer sur l’utilisation massive d’esclaves “importés”, génèreront de nouvelles sources de revenus, particulièrement lucratives, pour les métropoles.

Les Espagnols se sont vite désintéressés des Antilles après en avoir rapidement épuisé les ressources minières et décimé en grande partie la population autochtone avant de se tourner vers les riches territoires du continent. Les Français et les Anglais, en prenant possession de certaines îles, cherchent à les valoriser le plus rapidement possible. Du fait des mauvais traitements et des maladies, les indigènes ont quasiment disparu de Saint-Domingue, de la Jamaïque et de Cuba, mais ils sont encore très nombreux dans d’autres îles restées en retrait de la colonisation, comme la Guadeloupe et la Martinique. Leurs habitants se rattachent à l’aire linguistique des peuples caraïbes qui, englobant les Antilles, déborde sur une partie du continent sud-américain.

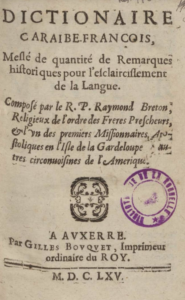

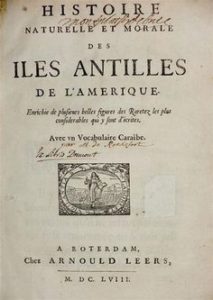

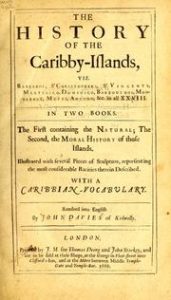

Le pasteur Charles de ROCHEFORT est le premier à étudier la langue caraïbe et à adjoindre un lexique français-caraïbe à un récit de voyage publié en 1658 (ci-dessous au milieu). Ce travail sera repris et développé par le missionnaire dominicain Raymond BRETON. Grand connaisseur de la langue caraïbe pour avoir vécu aux Antilles pendant plus de dix ans, celui-ci rédige une grammaire et un dictionnaire bilingue français-caraïbe (ci-dessous à gauche) qui n’est publié qu’en 1665. Ces ouvrages sont ensuite traduits en anglais et remaniés dès 1666 par John DAVIES (ci-dessous à droite).

La parution de ces ouvrages coïncide avec la quasi-extinction des populations indiennes des Antilles. Ainsi, c’est au terme d’une véritable guerre d’extermination que les derniers indigènes sont massacrés ou expulsés de la Martinique à partir de 1658.

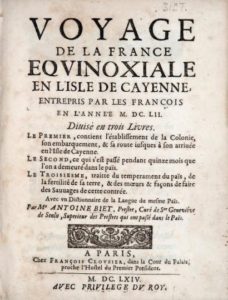

Plus au sud, les Anglais, les Espagnols, les Hollandais et les Français s’affrontent pour établir leur domination sur la côte de la Guyane. La colonie française de la France équinoxiale est officiellement créée en 1604, mais elle ne se développera réellement qu’un demi-siècle plus tard. Antoine BIET, embarqué comme aumônier lors d’une tentative de colonisation de 1652-1654, assiste au naufrage de l’expédition. Alors que, décimés par les maladies, en proie à l’hostilité des autochtones et du gouverneur lui-même, la plupart des colons rallient la Barbade anglaise, BIET prolonge son périple en Martinique et en Guadeloupe avant de revenir en France. À l’issue de ce périple il rédige un récit complet de son voyage (ci-dessous à gauche), publié en 1664, qu’il complète par un Dictionnaire de la langue du même païs, englobant sous ce terme imprécis les langues arawaks et caraïbes. Près d’un siècle plus tard, un nouveau projet de colonisation à Kourou, soutenu par le ministre CHOISEUL, justifie la rédaction d’un dictionnaire galibi (ci-dessous à droite), autre nom du ka’lina. Publié à Paris en 1763, il est attribué à l’agronome Simon-Philibert de LA SALLE de L’ÉTANG qui, curieusement, semble n’avoir jamais séjourné dans le territoire ; pour l’anecdote, signalons que l’expédition fut un désastre complet.

L’Amérique du Nord, encore peu touchée par la colonisation européenne, est le territoire dans lequel l’action hégémonique des puissances européennes va désormais pouvoir s’exercer. Les premières tentatives d’installation pérenne au XVIe siècle échouent ou se limitent à de simples comptoirs ; il faut attendre le début du XVIIe siècle pour voir s’établir les premières véritables colonies, comme Québec et Jamestown.

Au Canada, les missionnaires accompagnent et souvent précèdent les explorateurs. Arrivé en 1615, le récollet Joseph LE CARON fait de nombreux séjours chez les Hurons et les Montagnais. De retour en France en 1625, il offre au roi ses dictionnaires des langues huronne, algonquine et montagnaise, dont aucune trace n’a malheureusement pu être conservée. Le premier vrai dictionnaire est l’œuvre de Gabriel SAGARD, un ancien “collègue” de LE CARON, qui ne séjourne qu’une seule mais fructueuse année parmi les Hurons. Rentré en métropole, il publie en 1632 un récit de voyage, riche en descriptions ethnographiques, qui fera date. Il rédige également un Dictionnaire de la langue huronne qui constitue un recueil d’expressions françaises traduites en huron, avec plus ou moins de justesse.

D’autres travaux lexicographiques sont entrepris sans toujours être concrétisés par des publications. Citons le jésuite Jean de BRÉBEUF qui se consacre à la rédaction d’une grammaire et d’un dictionnaire hurons, mais dont les ouvrages disparaissent lors de l’issue tragique de la mission de Huronie, ainsi que Sébastien RALE, missionnaire des Abénaquis, qui se fait dérober par les Anglais un manuscrit de dictionnaire aujourd’hui conservé à Harvard. Commandant dans la marine, gouverneur de Québec et de la Nouvelle-France, mais également scientifique à ses heures, le comte de LA GALISSONNIÈRE a pour sa part laissé un manuscrit : Petit dictionnaire de la langue des Iroquois de la nation d’Agnié.

Après l’échec de Roanoke, les Anglais fondent une colonie de peuplement en Virginie. Menée par le fameux capitaine John SMITH, à qui nous devons l’ébauche d’un glossaire de la langue powhatan, une expédition s’installe sur le site de Jamestown. Arrivé dans la colonie après un voyage épique marqué par un naufrage aux Bermudes, William STRACHEY y devient secrétaire pendant une année avant de repartir en Angleterre. Son récit, The Historie of Travell into Virginia Britania, n’est pas édité de son vivant mais, redécouvert au XIXe siècle, il est publié en 1849 accompagné d’un vocabulaire de 400 mots intitulé Dictionarie of the Indian Language for the Better Enabling of Such Who Shalbe Thither Ymployed. Ce glossaire doit sans doute beaucoup aux listes établies auparavant par James ROSIER et John SMITH. Malgré ce travail, les langues autochtones déclinent inexorablement, au point qu’en 1727 le gouvernement de Virginie renonce à rémunérer des interprètes algonquins, jugeant que la langue n’est plus assez utilisée.

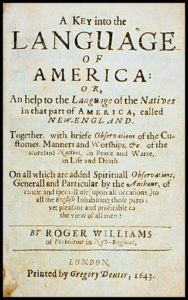

Pour assister à la naissance du premier véritable dictionnaire anglais-amérindien, il faut attendre la parution à Londres en 1643 du livre A Key into the Language of America, œuvre d’un personnage atypique, Roger WILLIAMS. Puritain, celui-ci émigre au Massachusetts en 1630, puis, rapidement en conflit avec les autorités locales, se retrouve banni de la colonie. Trouvant refuge chez les Indiens Narragansetts, il se démarque des autres colons de Nouvelle-Angleterre, peu portés sur les échanges culturels avec les populations indigènes, et hostiles au métissage. WILLIAMS témoigne d’un grand respect et d’un véritable intérêt pour la culture et la religion de ses hôtes. En 1636, il leur achète un territoire qu’il baptise Providence, et qui deviendra le noyau de la future colonie du Rhode Island, réputée plus progressiste et plus tolérante que ses voisines. Fruit de sa longue entente avec les Narragansetts, il rédige un livre qui constitue à la fois un dictionnaire et un guide de conversation.

La langue de cette tribu, rattachée à la famille des langues algonquiennes, permet de communiquer avec un grand nombre d’autres populations du continent. Le livre de WILLIAMS connaîtra un grand succès et popularisera de nombreux mots amérindiens qui rentreront progressivement dans le langage courant, comme mocassin, squaw, papoose ou pow-wow.

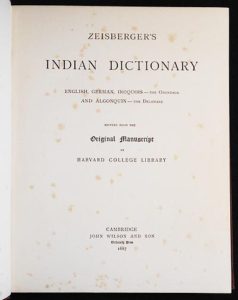

Nous achèverons cette partie en évoquant David ZEISBERGER. Membre de l’Église protestante des Frères moraves, il émigre en Pennsylvanie. Ayant la vocation de devenir missionnaire, il apprend plusieurs langues indiennes, en particulier celles se rattachant au Delaware, un sous-groupe de l’algonquin, ainsi que le mohawk et l’onondaga, de la famille iroquoise. Pacifiste et voulant créer des communautés associant Indiens convertis et Européens, il s’attire l’inimitié aussi bien de la part des autorités britanniques que des colons américains. Durant la guerre d’Indépendance, ZEISBERGER est emprisonné par les Anglais, et la communauté de Gnadenhutten est massacrée par une milice américaine. À côté de livres religieux traduits en langues indiennes, ZEISBERGER laisse à sa mort de nombreux manuscrits dont des lexiques. Ceux-ci sont regroupés et publiés en 1887, grâce à l’action du scientifique Eben Norton HORSFORD, sous le titre Zeisberger’s Indian Dictionary, English, German, Iroquois: the Onondaga, and Algonquin: the Delaware.

Le travail lexicographique sur les langues amérindiennes va se poursuivre et connaîtra un grand essor à partir du XIXe siècle, ce que nous allons évoquer dans un troisième billet , pour s’intensifier aux XXe et XXIe siècles, d’autant que de nos jours un grand nombre de ces langues continuent à être menacées d’extinction.