Les alphabets en Afrique occidentale

Dans les pays bordant le golfe de Guinée, les langues locales de tradition orale ont dû, dans un premier temps, adopter un système d’écriture emprunté à une autre aire culturelle pour pouvoir être transcrites. Dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne, les caractères arabes ont été adaptés pour pouvoir retranscrire des langues comme le bambara, le wolof, le peul, le swahili, le somali, le diaoula, le haoussa et le mandinka. Ces écritures, regroupées sous le terme “ajami”, ont laissé des témoignages qui remontent au XIVe siècle.

Avec l’arrivée des Européens, la colonisation et les missions d’évangélisation vont favoriser la diffusion de nouveaux systèmes d’écriture directement inspirés de l’alphabet latin et assortis de caractères forgés et de signes diacritiques destinés à reproduire les tons et les sonorités spécifiques à chaque idiome. Certaines langues africaines vont même voir cohabiter deux systèmes – “latin” et “arabe” – pour les passer à l’écrit. Au cours du XIXe siècle, des tentatives pour se démarquer des deux modèles “importés” sur le continent aboutiront à des résultats concrets. C’est ainsi qu’au Libéria, aux alentours de 1830, Momolu Duwalu BUKELE élaborera le syllabaire vaï. L’autre “expérience” qui se concrétisera et sur laquelle nous allons nous attarder est celle initiée par Ibrahim Mbouombouo NJOYA (photo ci-dessous) lequel, à la toute fin du siècle, prendra l’initiative de doter sa langue d’une écriture spécifique.

Ce personnage singulier, qui n’est ni universitaire, ni missionnaire, ni même linguiste, est le souverain du royaume bamoun. Ce territoire, aujourd’hui situé dans le nord-ouest du Cameroun, dans la région dite du Grassland, est dirigé depuis la fin du XIVe siècle par la dynastie des Nchare Yen. À la mort de son père en 1892, NJOYA n’a que treize ans et se trouve placé sous la coupe de sa mère, l’énergique NJAPDOUNKE, qui exerce la régence. À sa majorité, il doit se battre contre son ancien “Premier ministre”, dont il vient à bout à l’issue d’une guerre civile de trois années. Pour remporter la victoire, il a fait appel à un contingent de cavaliers musulmans, qui l’initient à l’islam et l’amènent à se convertir et à transformer son titre en celui de « sultan », pendant que de son côté sa mère va adopter le christianisme. Par la suite, pendant une courte période, NJOYA essayera de professer une doctrine syncrétique à la croisée de l’islam, du christianisme et des religions traditionnelles.

En 1902, les Allemands, qui ont pris pied sur la côte occidentale depuis 1884, progressent vers l’est pour venir soumettre le peuple bamoun afin de l’intégrer à sa colonie du Kamerun. Voyant que toute résistance est vouée à l’échec, NJOYA accepte le protectorat. Nouant de bonnes relations avec les autorités coloniales et les missionnaires, il va pouvoir conserver un certain degré d’autonomie dans un royaume pour lequel il nourrit de grands projets.

NJOYA, un sultan atypique

Esprit vif et curieux, le sultan est résolu à développer son pays et sa capitale Foumban, dans laquelle il attire des artisans et érige un palais unique en son genre sur le continent africain. Il s’intéresse aux arts, en particulier au dessin, aux sciences et aux techniques. Il est très intéressé par les nouveautés introduites par les Occidentaux et se montre tenté d’en adapter certaines dans son royaume. Mais sa plus belle initiative, celle qui suscite encore l’admiration aujourd’hui, reste la création d’une écriture spécifiquement bamoun, également connue sous les noms d’écriture Shü-Mom ou A-ka-u-ku.

Dès 1895, c’est-à-dire au moment où il réussit enfin à s’imposer comme le seul souverain légitime, NJOYA a effectivement entrepris de mettre au point une écriture. Il semble que sa motivation principale est de doter son État d’une administration centralisée, efficace, au service exclusif d’une monarchie en capacité de la contrôler. Par la suite, une légende enjolivera la naissance du Shü-Mom, selon laquelle, dans un de ses rêves, le roi rencontre un homme qui lui ordonne de prendre une planchette sur laquelle il doit faire le dessin d’une main, puis nettoyer ce dessin avec de l’eau et boire cette dernière. Le souverain interprète alors le songe de la manière suivante : il lui est enjoint de rendre la parole visible par l’intermédiaire d’un système de signes et de caractères. Il s’adresse ensuite aux membres de sa cour pour exiger leur assistance :“Si vous dessinez beaucoup de choses différentes et que vous les nommez, je ferai un livre qui parlera sans qu’on l’entende.” Bien que la plupart des notables ne manifestent guère d’intérêt pour ce projet, NJOYA poursuit son idée, épaulé avec zèle par deux conseillers compétents et dévoués, Nji MAMA et Adjia Nji GBORON.

Une première version – appelée LEWA – voit le jour entre 1895 et 1896 ; elle est constituée d’un ensemble de pictogrammes, dont nous avons un aperçu ci-dessous.

Malgré un début prometteur, le prototype a pour défaut de reposer sur un nombre important de caractères différents, soit 511 au total, chiffre qui, nécessitant un long apprentissage pour être maîtrisé, en limite l’usage quotidien. Le roi et ses fidèles tirent les conclusions de cette première expérience, prenant note du fait qu’il faut améliorer et simplifier le système pour qu’il soit viable à long terme. Le LEWA est révisé en profondeur et, vers 1900, un deuxième ensemble, intitulé MBIMA, voit le jour. Mais, malgré les corrections et les modifications, ce nouvel alphabet compte encore 437 signes, chiffre qui reste trop conséquent. Mais nos linguistes improvisés persévèrent pour aboutir, moins de deux ans plus tard, à une troisième mouture intitulée Nyi Nyi Mfa Mfù qui compte 381 caractères, dont dix ponctuations, est opérationnelle.

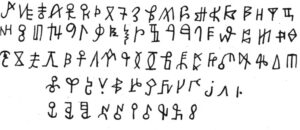

À partir de là, le roi et ses serviteurs vont utiliser le modèle composé de pictogrammes et d’idéogrammes pour fixer les sons. Dans deux variantes successives entre 1907 et 1908, le Nyi Nyi Mfa Mfù va évoluer vers un système purement alphabético-syllabique. Le nombre de signes se réduit considérablement – 286 pour la quatrième version et 205 pour la suivante -, avec une très nette simplification et stylisation des caractères eux-mêmes, comme il est possible de l’observer ci-dessous.

Un premier alphabet Bamoun

Enfin, après des années d’efforts et de tâtonnements, le premier véritable alphabet bamoun, mis au point vers 1910, continuera par la suite à connaître des ajustements et des petites modifications ponctuelles. Connu sous le nom de A-ka-u-ku (ci-dessous), d’après les quatre premiers signes qui le composent, il ne compte seulement que 90 caractères avec les ponctuations et les chiffres. Certains ont voulu voir dans ce processus l’influence déterminante de l’écriture arabe, sans que le débat sur ce point n’ait jamais pu être tranché.

Heureux de disposer enfin de l’outil qu’il désirait ardemment, NJOYA ne perd pas de temps. Des écoles sont ouvertes – on en recense 47 en 1915 – et l’administration locale va immédiatement l’utiliser pour rédiger les actes d’état civil et l’enregistrement des décisions du tribunal royal. Le roi va également faire fixer par écrit l’histoire de son peuple et des textes qui, jusque-là, n’étaient transmis que de manière orale, en particulier par l’intermédiaire des griots. La culture bamoun va ainsi se doter en quelques décennies d’un véritable patrimoine littéraire, dont le Libonar Oska, rédigé vers 1912 et qui sera traduit en 1952 par un pasteur français, sous le titre Histoire et coutumes des Bamum. Il est également à l’initiative de la compilation d’un recueil de médecine traditionnelle et du lancement de campagnes topographiques, qui aboutiront à l’élaboration d’une cartographie moderne de son royaume avec des cartes annotées au moyen de la nouvelle écriture. À noter que la chefferie voisine de Bagam se serait inspirée des Bamouns pour tenter de créer à son tour une écriture dont il subsiste des fragments.

Voulant diffuser rapidement son écriture, NJOYA sollicite les autorités allemandes pour obtenir une presse à imprimer. Sa demande restée sans réponse, il fait appel à son forgeron favori, qui sculpte des caractères d’imprimerie en bamoun. Mais ce projet prendra du retard, en particulier du fait de problèmes politiques internes et, alors que l’appareil est presque achevé au bout de sept années, il ne sera jamais guère utilisé. De fait, entretemps la situation a considérablement changé, de sorte qu’après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le Kamerun se retrouve cerné de territoires ennemis et, au terme d’une dure campagne, les dernières troupes allemandes évacuent le territoire au début de l’année 1916. À la fin des hostilités, NJOYA se retrouve sous domination française. Or, contrairement aux Allemands, qui laissaient les coudées franches à leur allié, les Français veulent limiter les velléités d’autonomie de ce souverain, dont ils voient les réformes comme autant d’obstacles à la politique d’assimilation envisagée par l’administration coloniale. L’un des objectifs des colons consiste en effet à imposer le français comme langue des élites, du savoir, de l’économie et du pouvoir.

La renaissance de l’écriture Bamoun

Sans réel pouvoir politique, de plus en plus isolé et privé d’une partie de ses revenus, NJOYA voit donc en quelques années ses écoles se vider au profit des écoles coloniales, et son alphabet finit par être interdit en 1924. Au début des années trente, il faut hélas constater que le A-ka-u-ku n’est guère plus utilisé que dans le milieu très restreint du palais. En 1931, le sultan est finalement exilé à Yaoundé, où il s’éteint en mai 1933. On pourrait dès lors légitimement penser que l’écriture bamoun a vécu et n’est guère plus qu’une relique du passé. Mais il n’en est rien puisque, depuis l’indépendance, la figure de NJOYA est devenue celle d’un véritable héros national. Ses descendants – dont le dernier est aujourd’hui le vingtième souverain du royaume – ont entretenu la mémoire de leur aïeul pour valoriser son héritage.

En 1985, le roi en titre, en hommage à son père, a ouvert une école pour enseigner à nouveau l’écriture Shu Mom. Dans les années 2000, Nji Oumarou NCHARE, archiviste en chef du palais de Foumban, et l’universitaire américain Konrad TUSCHSCHERER créent le Bamum Scripts and Archives Project, dont l’objectif consiste à recenser et numériser les documents – estimés à 7 000 – rédigés en bamoun. Cette institution, tout en favorisant l’enseignement, multiplie les traductions dans cette écriture et crée une police spécifique pour l’informatique.

Si vous souhaitez en connaître d’avantage sur le sujet, nous vous conseillons cet article ainsi que L’écriture du roi Njoya. Une contribution de l’Afrique à la culture de la modernité, publié en 2015 sous la direction d’Emmanuel MATATEYOU.