Le bambou, un matériau à tout faire

Après nous être intéressés à diverses fibres végétales utilisées pour servir de support à l’écriture, nous allons commencer dans ce billet par évoquer un autre matériau important : le bambou. Véritable plante à tout faire dans une grande partie de l’Asie, le bambou, outre ses atouts bien connus – solidité, pousse rapide, souplesse -, présente l’avantage de pouvoir porter des textes. Le peuple indonésien des Bataks, déjà cité pour ses livres en écorce d’agalloche, a également recouru à des tronçons de tiges de bambou pour confectionner des boîtes ornées de dessins et d’écritures à caractère divinatoire ou médicinal (ci-dessous, deux exemples).

Ce procédé, qui utilise le bambou dans sa forme originale, a également été employé dans d’autres pays comme la Birmanie, mais le plus souvent, pour des raisons pratiques évidentes, le bambou a été retravaillé pour être débité en lamelles plus faciles à utiliser. Ci-dessous, nous vous présentons un manuscrit malais du XIXe siècle composé de cette manière. On reconnaît au passage une forme qui rappelle celle des livres en feuilles de palmier.

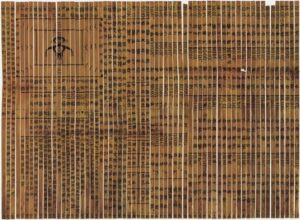

C’est en Chine, où un système d’écriture très élaboré est apparu vers 1500 avant notre ère, que la technique des lamelles en bambou s’est développée, comme un des supports privilégiés de l’écrit bien avant l’invention du papier. Les plus anciens vestiges retrouvés sont datés du Ve siècle avant notre ère, mais de nombreux indices laissent à penser que cette technique a été pratiquée depuis beaucoup plus longtemps, sans doute dès le XIIIe siècle. Si l’étroitesse de chaque bande n’autorisait qu’un texte en colonne verticale, il était facile d’assembler les lamelles à l’aide de cordelettes ou de lanières de cuir pour composer de véritables livres, qui prenaient l’apparence de petits rideaux en lattes, faciles à rouler, à transporter et à ranger. Ci-dessous deux exemples, celui de gauche qui remonte aux environs de 300 avant notre ère, et celui de droite, rédigé au XVIIIe siècle, qui contient le texte de L’Art de la guerre.

Le bambou était découpé encore vert, puis cuit à la vapeur avant de passer au four pour être déshydraté. Il ne restait plus alors au scribe qu’à utiliser un pinceau et de l’encre. À l’aide d’un petit couteau, il pouvait, le cas échéant, gratter la surface pour corriger ses erreurs. Plus contemporaine, une autre technique consistait à graver le texte sur des bandes de bambou préalablement teintes.

Plusieurs manuscrits anciens sur bambou ont été trouvés au XXe siècle dans un état de bonne conservation, comme les textes de Guodian, les lamelles de Tsinghua, ou celles de Yinqueshan Han, qui constituent des témoignages importants pour notre connaissance de l’histoire de la Chine antique.

L’écriture sur soie

Autre matière emblématique de la civilisation chinoise : la soie. Fibre naturelle sécrétée par la chenille du bombyx lorsqu’il tisse son cocon, elle est utilisée par les hommes pour produire du tissu depuis au moins 2500 ans avant notre ère, si on se fie au plus vieux fragment retrouvé ; mais la technique est très certainement beaucoup plus ancienne. Ce matériau noble, aux très nombreuses qualités, a largement précédé le papier comme support d’écriture. La soie était tissée très serrée en de longues pièces rectangulaires de 20 à 27 cm de large environ. Ces “feuilles” étaient ensuite teintes et enduites d’une mince couche de cire, avant d’accueillir le travail du calligraphe.

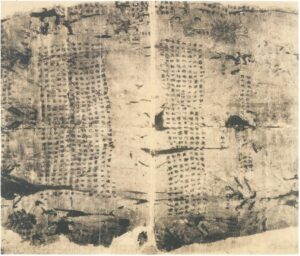

Le plus ancien écrit sur soie qui ait été découvert est le Chu Boshu (ci-dessous), connu en français sous le nom d’Almanach de Chu. Il s’agit d’un ouvrage, en partie illustré, consacré à la cosmogonie, soit l’astronomie et l’astrologie interprétées d’un point de vue mythologique et religieux. Ce manuscrit, très abîmé et qui s’est considérablement assombri avec le temps, a connu un destin très romanesque.

Exhumé par des pilleurs, entre 1934 et 1942, d’une tombe située à Zindaku dans la région de Changsha, le document, daté de l’époque de Chu, un des États de l’époque dite des “Royaumes combattants“, aurait été rédigé au tournant des IVe et IIIe siècles avant notre ère. Parvenu entre les mains d’un antiquaire, il est revendu à un collectionneur local, qui est le premier à étudier en détail cet artéfact unique en son genre et à publier ses conclusions. Deux ans plus tard, l’érudit, pris par un besoin d’argent, se rend à Shanghai pour y vendre une partie de sa collection. Il prend alors contact avec un agent de renseignement américain qu’il avait déjà croisé dans le passé. Lui-même amateur d’art et d’histoire, ce dernier acquiert le manuscrit et, très rapidement, l’emporte aux États-Unis. Quelques mois après la conclusion de la transaction, le vendeur, saisi de remords, cherche à récupérer son ancien document, mais bien que soumis à un harcèlement opiniâtre, l’ex-agent fait la sourde oreille. En 1964, le Chu Boshu est vendu au mécène Arthur SACKLER, qui se rend vite compte de la valeur historique inestimable d’une bande de soie qui, au premier abord, ne paie vraiment pas de mine. Depuis cette date, le Chu Boshu est conservé à Washington D.C. et ne cesse d’être réclamé par la république de Chine, qui argue des conditions très troubles de sa découverte et de son exportation illégale pour demander la remise en cause de la vente.

Entre 1972 et 1974, toujours dans la région de Changsha, la fouille des tumuli du site de Mawangdui va aboutir à la découverte de trois tombes datant du IIe siècle avant notre ère. Celles-ci contiennent un important mobilier funéraire dont, chose rare, des pièces de soie en bon état de conservation. Dans un coffret laqué, les chercheurs découvrent des dizaines de manuscrits rédigés sur ce matériau, mais aussi des rouleaux en lamelles de bambou. Parmi les textes exhumés figurent le Tao Te King, le Yi Jing, le Livre de la soie (ci-dessous à droite), un manuel de divination basé sur l’astrologie et les phénomènes météorologiques, le Zhan Guo Ce, un traité de stratégie, ainsi qu’une présentation de postures de gymnastique et de textes médicaux (ci-dessous à droite, le Wushi’er Bingfang).

Comme pour le bambou, l’avènement du papier va restreindre l’usage de l’écriture sur soie qui, de toute façon, devait être relativement limité par rapport à la gravure sur bois. Pour autant, elle ne va pas totalement disparaître, les belles calligraphies sur soie “ornementale” conservant toujours leurs fervents amateurs.

L’os, la corne et les carapaces

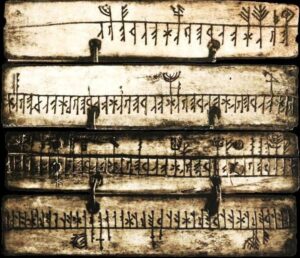

Passons maintenant à d’autres matériaux qui, avec le bois et la pierre, sont sans doute les plus anciens utilisé par l’humanité : l’os et la corne. Gravés par l’homme depuis l’aube des temps, ils ont donc inévitablement servi à fixer l’écrit, comme en Scandinavie où ont été retrouvés divers vestiges gravés de runes. Ci-dessous, nous vous proposons deux calendriers runiques ; le premier, daté du XVe siècle, a été réalisé en os de baleine ; le second a été fabriqué par des Samis au XIXe siècle, sur du bois de renne.

.

.

Dans les zones désertiques, où les ressources en matériaux sont très limitées, les os constituent souvent une matière première d’appoint. C’est ainsi que, dans la péninsule arabique, les omoplates de dromadaires ont ponctuellement servi à accueillir des textes courts, en particulier des sourates (ci-dessous, quelques exemples).

Mais c’est de nouveau en Chine ancienne que nous allons trouver une utilisation plus courante de ce matériau d’origine animale (avec ceux qui sont appelés les “os oraculaires”, gravés à l’époque de la dynastie Shang), qui a régné au cours du IIe millénaire avant notre ère dans la vallée du fleuve jaune. Ceux-ci étaient utilisés dans le cadre d’une forme de divination assez particulière : la pyromancie. L’objet, sur lequel était gravée la question, était soumis à une forte chaleur à l’aide d’un tison introduit dans des cavités osseuses, jusqu’à ce que des craquèlements apparaissent. Les devins les interprétaient et écrivaient leur pronostic directement sur “l’outil” employé.

Cet art divinatoire, qui porte également le nom de scapulimancie, avait recours à deux types de supports osseux. Il pouvait s’agir d’omoplates de bœuf, qui présentaient le mérite d’offrir une surface relativement large et plane indispensable pour écrire et bien observer les fissures. Nous vous en montrons ici quelques exemples.

Mais les “augures” de la Chine antique avaient également recours à un autre matériau plus inattendu : la carapace de tortue. Un terme particulier est même utilisé pour désigner ce type de scapulomancie ; il s’agit de la chéloniomancie. Cette technique utilisait, soit des écailles de l’animal (ci-dessous à gauche), soit son plastron (au milieu et à droite), lequel deviendra à terme le support privilégié des devins.

Les os oraculaires sont recouverts d’une écriture très particulière, puisqu’il s’agit de la forme la plus ancienne d’écriture chinoise, les jiǎgǔwén, appellation traduite en français par écriture ossécaille. À ce jour, plus de 4 500 mots ont été découverts sur environ 170 000 os et carapaces déterrés en Chine, dont seuls 1 500 ont pu être identifiés. Pour l’anecdote, ces caractères archaïques n’ont été redécouverts qu’à l’extrême fin du XIXe siècle, grâce à un haut fonctionnaire impérial érudit et amateur d’épigraphie, qui aura été le premier à reconnaître, dans ces curieux symboles, des caractères chinois “archaïques”. Auparavant, ces reliques, à l’instar d’autres vieux ossements d’animaux, étaient vendues comme “os de dragons” pour être broyées et servir d’ingrédient à des préparations pharmaceutiques.

Les tablettes de cire

Matière particulièrement fragile, la cire a également été employée pendant des millénaires. Le vestige le plus ancien a été retrouvé sur une épave mycénienne du XIVe siècle avant notre ère, mais il est établi que ce support a été utilisé au Levant, en Mésopotamie, mais surtout en Grèce et dans l’Empire romain, où son usage a été banalisé. Les tablettes de cire se présentent sous la forme d’un cadre en bois, voire en ivoire ou en métal pour les plus luxueuses, dans lequel est disposée une tablette de cire d’abeille, qui peut être seule ou reliée à d’autres pour constituer un “cahier” (ci-dessous, la reconstitution d’un diptyque). Le scribe utilise alors un stylet en métal ou en os pour y inscrire son texte. Pratique, peu encombrant, il s’agit de l’ancêtre du carnet de notes doté du même avantage de permettre un effacement aisé du texte.

Par leur nature, ces tablettes représentaient un outil de travail d’un coût infiniment moindre que le papyrus et le parchemin. Elles étaient utilisées aussi bien par les commerçants et les particuliers que par les écoliers, les intendants ou les hommes politiques. Là encore, très répandu à l’époque médiévale, leur usage va rapidement décliner avec l’arrivée du papier. Les trouvailles archéologiques de tablettes ayant conservé leur cire d’origine sont très rares, mais les cadres de bois conservent parfois les traces des lettres tracées avec les stylets.

Le crottin d’éléphant et la peau humaine

Nous terminerons par un matériau a priori surprenant, utilisé dans certains pays d’Asie et d’Afrique pour fabriquer du papier : le crottin d’éléphant. Le pachyderme mange environ 10% de son poids par jour en végétaux, sous forme d’herbe, de brindilles ou de feuillage, soit en moyenne 300 kilos, qu’il “restitue” ensuite en déféquant 16 à 18 fois en 24 heures. Ces déjections constituent un amas très dense en grande partie composé de cellulose, matière que l’éléphant rejette car il ne la digère pas. Ce faisant, l’animal effectue naturellement une bonne partie du travail de préparation du futur support sans qu’il soit nécessaire d’abattre des arbres. La bouse est alors récupérée, lavée et séchée pour lui faire perdre son odeur, puis enfin bouillie. La pâte obtenue, éventuellement teinte, est étalée et séchée. Ce papier artisanal et écologique rencontre un succès croissant. Il est produit au Sri Lanka, en Thaïlande (voir le petit film ci-dessous), ainsi qu’en Ouganda et au Kenya ; et même dans le Languedoc, où le moulin de Brousses a profité de la présence voisine du parc africain de Sigean pour développer cette activité. À noter que cette technique, somme toute assez récente, a été précédée par une autre tentative, celle d’un certain monsieur TRIPOT qui, en 1845, avait déposé un brevet pour fabriquer du papier à partir du crottin de cheval, et dont l’usine, implantée près de Paris, fabriquera un temps du “papier de crottin” réservé à l’emballage.

Enfin, même si en dehors des tatouages, la peau humaine n’a pas servi de support à l’écriture, elle a parfois été utilisée pour fabriquer des reliures de livres. Pour en savoir plus sur une pratique qui porte le doux nom de “bibliopégie anthropodermique“, nous vous renvoyons vers notre précédent billet intitulé Curiosités bibliophiles (2e partie) : livres insolites, macabres et bizarres.