Louise MICHEL, « la Vierge rouge »

Au terme d’une traversée de quatre mois, le Virginie, qui a quitté Brest le 5 août 1873 et transité par l’île d’Aix, aborde Nouméa le 8 décembre suivant. Cette ancienne frégate, transformée en navire-prison, emporte dans ses flancs une “cargaison” bien particulière : 180 forçats, dont 79 insurgés de la Commune. Parmi ces derniers, se comptent trois “célébrités” de l’insurrection parisienne qui ont échappé aux pelotons d’exécution des troupes versaillaises : Henri ROCHEFORT, Nathalie LEMEL et Louise MICHEL (ci-dessous photographiée à la prison des Chantiers, à Versailles en 1871).

Fille naturelle du fils d’un chatelain et d’une servante, Louise est élevée par les grands-parents de son père biologique, qui dotent la jeune fille d’une solide instruction et d’une éducation plutôt libérale. Après le décès de ses protecteurs, la jeune femme, alors âgée de vingt ans, est dans l’obligation de devoir quitter les lieux. Refusant de se marier, elle doit trouver une situation pour gagner sa vie et passe un brevet de capacité, qui lui permet de devenir sous-maîtresse. En effet, républicaine convaincue, elle ne veut pas devenir institutrice, statut qui la mettrait dans l’obligation de devoir prêter serment à l’Empereur. Louise MICHEL fonde plusieurs écoles “libres” en Haute-Marne avant, en 1856, de s’installer à Paris, où elle occupe un poste d’enseignante. Pour pouvoir passer le baccalauréat, elle s’inscrit au cours d’instruction populaire. Sensible à la misère des classes sociales les plus démunies, elle adhère avec enthousiasme aux thèses socialistes révolutionnaires, s’imprégnant des idées de BLANQUI et fréquentant Jules VALLÉS, Raoul RIGAULT et Eugène VARLIN. Elle milite également pour les droits des femmes, en particulier pour le développement de l’instruction féminine. En 1870, elle est l’une des premières adhérentes de la Société pour la revendication des droits civils des femmes.

Louise MICHEL est en première ligne lorsque, le 18 mars 1871, la foule empêche la troupe de s’emparer des canons de la butte Montmartre. Le pouvoir légal ayant quitté précipitamment la capitale pour se replier sur Versailles, l’insurrection devient bientôt maîtresse de la capitale. C’est le commencement de la Commune de Paris. À la fois soldat et ambulancière, rapidement surnommée la « Vierge rouge », elle participe activement à la défense des barricades. Ayant appris que sa mère a été arrêtée à sa place, elle se rend à la police le 24 mai pour la faire libérer. Jugée par le conseil de guerre pour sept chefs d’accusation, elle se voit condamnée en décembre à la déportation à vie dans une enceinte fortifiée.

Sa déportation en Nouvelle-Calédonie

C’est dans ces circonstances que, deux ans plus tard, elle se retrouve cantonnée dans un camp d’internement de Numbo, à Ducos (représenté ci-dessous dans un dessin de Louise MICHEL) près de Nouméa, réservé aux personnalités « dangereuses à surveiller de près ». À noter quand même que, par rapport aux « droits communs », les prisonniers politiques ne sont pas soumis aux travaux forcés, le principal souci du pouvoir étant de garder ces agitateurs le plus loin possible du territoire français.

Découverte en 1774 par le capitaine COOK, qui lui donnera son nom actuel, la Nouvelle-Calédonie est sous souveraineté de la France depuis le 24 septembre 1853. Pour mettre en valeur ce très lointain territoire, il a été envisagé dès le départ d’y établir une colonie de type pénitentiaire, qui bénéficierait d’un climat moins hostile que celui de la Guyane et permettrait d’éloigner durablement de la métropole les “indésirables”. Mais, à l’image de l’Australie, à l’arrivée des Européens la grande île n’est pas vide d’habitants. En effet, depuis près de 3 000 ans, une population mélanésienne, celle des Kanaks, occupe la Grande Terre et les archipels voisins ; territoire sur lequel on ne recense pas moins de vingt-huit langues et onze dialectes.

Sa passion pour la culture kanake

Dans sa nouvelle résidence forcée du bout du monde, Louise MICHEL conserve toute sa curiosité, fidèle à sa devise “Apprendre toujours et partager ce savoir, soulager la misère et pour cela prêcher la révolution“. Contrairement à beaucoup de ses compagnons d’infortune qui souffrent de l’exil, elle s’intéresse sincèrement à son nouvel environnement, à commencer par la flore et la faune locales. Grâce aux Kanaks qui sont autorisés à venir vendre des produits de première nécessité dans le fort, elle va découvrir la culture autochtone en nouant une solide amitié avec un certain DAOUMI, un francophone originaire de Lifou. C’est à son propos qu’elle écrit dans ses mémoires : “Il s’était placé à la cantine de la presqu’île Ducos afin de s’exercer à la vie d’Europe. Il m’a raconté les légendes des tribus, m’a donné des vocabulaires et j’ai tâché de mon côté de lui dire ce que j’ai cru le plus nécessaire qu’il sût.” Cet ami kanak, également curieux de connaître les mœurs de ces étrangers venus de si loin, l’initie ainsi aux coutumes et au légendes locales, ainsi qu’à la langue. Louise MICHEL est fascinée par le bichelamar, ce pidgin pratiqué aux Nouvelles-Hébrides, mais aussi en Nouvelle-Calédonie où il fait parfois office de lingua franca entre tribus ou avec les commerçants.

En 1875, elle est transférée avec les autres femmes détenues à Numbo dans un nouveau camp situé dans la baie de l’ouest. Dans cette nouvelle prison, elle continue à entretenir de bons rapports avec les Kanaks, tentant même de fonder une école pour leurs enfants et de monter une pièce de théâtre avec ses nouveaux amis. En 1875, elle parvient à publier dans un journal local, Les Petites Affiches de la Nouvelle-Calédonie, Journal des intérêts maritimes, commerciaux et agricoles de tendance anticléricale et républicaine, une quinzaine de textes – un avant-propos et quatorze légendes – regroupés sous le titre Légendes et chansons de gestes canaques. Dans son introduction, Louise MICHEL se montre quelque peu pessimiste sur l’avenir de ce peuple, écrivant ainsi : ” Jusqu’à présent on s’est beaucoup occupé de faire prospérer la Calédonie, mais on n’a jamais senti le besoin de chercher à conserver les traditions et les légendes des tribus qui, refoulées de plus en plus, disparaîtront bientôt ou du moins verront nos us et coutumes remplacer les leurs sans qu’il en reste même de trace.” La question de la conservation de la langue et de la culture est au centre de ses préoccupations : “En attendant, tandis que nos philosophes blancs noircissent du papier, nous écoutons des bardes noirs à qui, malheureusement, on fait mêler nos mots barbares à leurs mots primitifs avant de les saisir tels qu’ils sont. Le vocabulaire d’une peuplade n’est-ce pas ses mœurs, son histoire, sa physionomie ? La race va s’éteindre et nous n’en savons rien à peine. Ne pourrait-on saisir ces dialectes, étudier cette race, avant que l’ombre recouvre des choses historiquement curieuses.“

Son intérêt sincère pour les autochtones de Nouvelle-Calédonie est loin d’être partagé, aussi bien par les autorités que par la plus grande partie de ses compagnons communards – à l’exception notable de Charles MALATO, qui l’aide dans sa collecte de légendes -, qui voient en eux des “sauvages” et des “cannibales“. Elle fait figure d’originale au sein de la colonie et génère des tensions qui vont s’exacerber lors de la grande révolte de 1878. Excédées par une administration qui les méprise et veut les regrouper dans des réserves, et une spoliation foncière attisée par la découverte d’importants gisements de nickel, plusieurs tribus prennent les armes. L’ancienne communarde prend fait et cause pour les insurgés : « Moi, je suis avec eux, comme j’étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu ». Mais, après quelques mois de durs combats, la partie est définitivement perdue pour les insurgés.

Malgré cette situation particulièrement tendue, Louise MICHEL obtient l’autorisation de se rendre régulièrement à Nouméa pour y ouvrir une école. Le dimanche, elle dispense son enseignement à des enfants kanaks, expérimentant pour l’occasion de nouvelles approches pédagogiques. En métropole, le Parlement devenu majoritairement républicain travaille pour obtenir l’amnistie des communards, qui intervient en juillet 1880. L’exilée est de retour à Paris le 9 novembre suivant, accueillie en héroïne par des milliers de personnes. Désormais proche des thèses anarchistes, elle reprend vite ses activités politiques. En 1883, à la suite d’une manifestation qui a dégénéré en émeute, elle est condamnée à six ans de réclusion, peine que cette fois elle effectue en France. Pour autant, elle n’a pas oublié les Kanaks, confiant au journaliste Paul LAFARGUE, venu lui rendre visite en prison : “Je peuple ma solitude de milliers de souvenirs. Et mes chers Canaques ! quels barbares que les civilisés ! J’ai appris leur langue, leur musique, leurs chants ; j’ai vécu au milieu d’eux ; ils m’aimaient comme si j’appartenais à leur tribu. J’avais fondé une école ; en un rien de temps, j’apprenais à ces petits sauvages à lire et à compter ; mais il faut vous dire que j’avais inventé une méthode spéciale à leur usage.”

Son vocabulaire kanak

En 1885, elle publie, par l’intermédiaire de Clémence KÉVA, une libraire féministe qui avait déjà publié en 1884 son livre Contes et légendes, une version très remaniée de ses Légendes et chants de gestes canaques (ci-dessous).

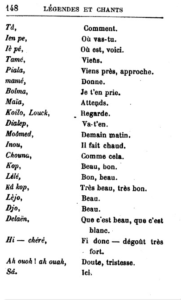

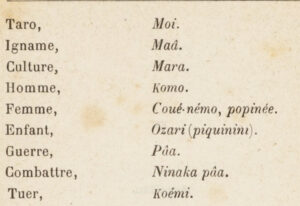

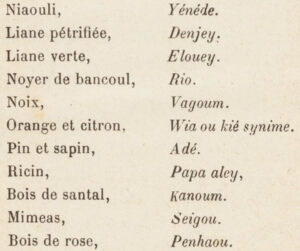

L’ouvrage contient 21 textes, dont des légendes et des chansons, mais aussi des récits, des souvenirs et des descriptions ethnographiques. Louise MICHEL ne se contente pas de retranscrire des contes, elle aborde aussi les us et coutumes des Kanaks, comme la musique, la danse, la médecine traditionnelle et, bien sûr, la langue. Illustré de quatre dessins de la main de l’ancienne déportée, ce livre comporte, dans ses 36 dernières pages, huit listes de vocabulaire (une page ci-dessous).

.

Le livre débute avec les termes utilisés par les différentes personnes qu’elle a pu côtoyer. Il s’agit de mots et de formules d’usage quotidien, comme Piala ! (Approche !), Caï caï (manger), Takata (sorcier-guérisseur), Tayo (ami), Moâ (ciel), ou encore Payoute (terre à base de silicate de magnésium ingérée ponctuellement comme un médicament). Ce lexique est également l’occasion de voir que le vocabulaire des Kanaks s’est déjà enrichi de néologismes pour désigner ce qui est d’origine étrangère, par exemple Poussy (chat), Faraoua (pain), Toul (bœuf), Poylei (chemise), Key (clé), Toutout (clairon), ou encore Carabousse (prison) et Caé (citrouille).

Les différentes tribus kanakes ne parlant pas toutes la même langue, elle aborde ensuite les idiomes de diverses régions, dressant ainsi des listes de termes utilisés à Balade, à Houaïlou (orthographié Honaïlou), à Dothio en pays Ôrôê, à Pouébo, à Hienghène (orthographiée Hinguiène), ou encore à l’Île des Pins, qui héberge également un bagne où beaucoup de communards et de rebelles kabyles sont internés. Certaines de ces contrées sont fort éloignées de Nouméa, de sorte que Louise MICHEL, n’ayant pu s’y rendre elle-même, a collecté ce vocabulaire au gré de ses rencontres et de ses investigations. Cet inventaire permet de constater la grande diversité linguistique qui règne alors sur l’archipel. Selon les lieux, « Ciel » peut se traduire par Nechéa, Moâ, Dat, Boindiou, Pou, ou encore Poa ; tandis que « Femme » peut avoir pour synonyme Tamoi, Popinée, Thevoo, No-o-e ou Coué-némo.

.

.

Ces listes peuvent nous apparaître aujourd’hui bien succinctes et, bien sûr, entachées d’erreurs, mais elles constituent une ébauche lexicographique, certes modeste mais méritoire à une époque où, à part des missionnaires comme le père GOUJON, peu de gens se préoccupent réellement des langues autochtones de ce vaste territoire et dont plusieurs idiomes ne seront sérieusement étudiés qu’après la Seconde Guerre mondiale. Éprouvés par les conséquences de la colonisation et la diminution de leur population, les Kanaks vont également voir leur poids démographique s’estomper devant l’immigration européenne, océanienne et asiatique. Leurs cultures et leurs langues sont menacées dès la fin du XIXesiècle, même si certaines personnalités, comme le pasteur et ethnographe Maurice LEENHARDT, luttent pour enrayer ce déclin. Aujourd’hui, la situation reste contrastée. Certaines langues n’ont actuellement plus beaucoup de locuteurs, telles que le sîshëë et le pwapwâ, mais d’autres, telles le Paici, l’Ajië, et le Nengone, langues enseignées de nos jours, bénéficient désormais de dictionnaires.

Quant à Louise MICHEL, elle continuera à défendre avec force ses convictions politiques. Elle multipliera les interventions et conférences, échappera à un attentat et retournera brièvement en prison avant de mourir, le 9 janvier 1905, à Marseille des suites d’une pneumonie.

Pour revenir sur le passage de cette femme hors normes en Nouvelle-Calédonie et son intérêt pour la culture kanake, nous vous invitons à écouter l’épisode (ci-dessous) que l’émission Au cœur de l’histoire a consacré à ce sujet en novembre 2016.