Dans un billet précédent nous nous sommes intéressés, avec le manuscrit Voynich, au cas, unique en son genre, d’un ouvrage hermétique, dans son origine comme dans son contenu, en raison de l’alphabet utilisé et de ses illustrations bien étranges. Nous allons aborder ici un autre cas de livre codé, et même doublement codé, dans lequel ce n’est pas la traduction qui donne du fil à retordre aux cryptologues et aux linguistes, mais le but même du recours à un langage crypté.

Ce document, daté du XIIe siècle, est plus ancien que le Voynich, et son auteur est cette fois bien identifié et même célèbre puisqu’il s’agit d’une figure éminente du monachisme médiéval : Hildegard von BINGEN, connue chez nous comme Hildegarde de BINGEN. Issue d’une famille noble du Palatinat, celle-ci a intégré un couvent bénédictin dès l’âge de huit ans, puis prononcé ses vœux et reçu le voile à quatorze ans. Elle deviendra en 1138 abbesse de son couvent de Disibodenberg et sera canonisée en 1244.

Elle se fait rapidement connaître par des visions mystiques qu’elle couche par écrit, mais également comme femme de lettres. Elle écrit des vies de saints, des essais de théologie, des chants et des hymnes. Elle rédige aussi des ouvrages sur la nature, surtout sur la botanique, qui en font une des premières naturalistes et une pionnière de la médecine naturelle, caractéristique qui continue de lui assurer de nos jours une certaine célébrité outre-Rhin.

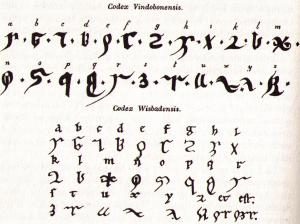

À une date indéterminée, elle rédige un opuscule qui prend la forme d’un lexique d’un millier de mots sous le titre de d’Ignota lingua, cum versione latina, qui peut être traduit par “langue inconnue, avec traduction latine”. Ce court ouvrage est parvenu jusqu’à nous par deux manuscrits : le Codex de Wiesbaden (ci-dessous), également appelé Rupertsberger Riesenkodex, dont on pense qu’il a été copié du vivant de l’abbesse, et le codex latin 674, ou Codex Cheltenhamensis, conservé à Berlin, daté de la charnière des XIIIe et XIVe siècles. Un troisième manuscrit existait à Vienne mais demeure désormais introuvable.

Le Lingua ignota se présente sous la forme d’un lexique subdivisé en six groupes dans le manuscrit de Wiesbaden, en quinze dans celui de Berlin. L’auteur y traite aussi bien du monde divin, des êtres surnaturels et de l’Église que des parties du corps, de l’organisation de la société, de l’économie ou encore de la zoologie et de la médecine. L’originalité de ce vocabulaire réside dans le fait qu’il correspond à une langue inconnue, désignée par le terme Lingua ignota forgé par Hildegarde de BINGEN elle-même. Ces néologismes “latinisés” sont ensuite traduits en latin, et dans un tiers des cas en allemand.

Dans ce vocabulaire, Dieu se dit donc Aigonz, la femme Vanix, l’arbre Buz, le fils Scirizin, le mois de juin Archindolis, un livre Libizamanz, une croix Limzikol, tandis que le noisetier est un Bumbirich, un canard un Luschia, et un berger un Scaluzix. La présence de certains termes anatomiques, dont on imagine mal qu’ils soient employés par une femme d’Église, comme sexe féminin (Fragizlanz), excréments (Dorniel) et pénis (Creueniz), a permis à certains érudits du XIXe siècle d’y trouver la preuve d’une imposture. Il faut pourtant se souvenir que notre religieuse était une vraie “scientifique” qui écrivait sur la médecine, la sexualité et le fonctionnement du corps.

Si la traduction ne pose pas problème, les termes étant clairement traduits, le but de ce lexique et de ce langage artificiel reste bien mystérieux et donne lieu, depuis le XIXe siècle, à toutes sortes d’interprétations. Il est vraisemblable que notre abbesse aurait créé ces mots pour son usage personnel, comme un outil de travail. Mais l’objet du lexique soulève bien des interrogations : est-ce un projet de langue universelle, une reconstitution de la langue adamique ? est-il en lien avec les visions mystiques de la sainte ou avec ses créations musicales ? s’agit-il d’un moyen de communication codé et, dans ce cas, à destination de qui et dans quel but ? Certains spécialistes ont pu observer des similitudes entre les Étymologies d’ISIDORE de Séville et l’organisation du Lingua ignota. Mais le débat reste ouvert, d’autant que ce mystère se double d’un second encore plus intrigant : l’invention d’un alphabet imaginaire.

Les deux manuscrits cités, ainsi qu’un codex conservé à Florence, conservent la trace d’une écriture inconnue composée de 23 caractères correspondant chacun à une lettre de notre alphabet contemporain, à l’exception du j, du v et du w. Ces “lettres” sont désignées sous le nom de litterae ignotae. Si aucun mot du Lingua ignota n’a été transcrit dans ces caractères, ceux-ci figurent en bonne place dans les documents, surmontés de leur transposition en caractères latins (voir ci-dessous).

Aucun lien direct n’a encore pu être démontré entre le lexique et cet alphabet imaginaire, mais il y a de fortes chances que les deux démarches aient été coordonnées. Ces étranges lettres figurent également dans d’autres écrits et partitions comme le Codex de Zwiefalten où se retrouvent cinq mots et plusieurs majuscules écrits avec les litterae ignota.

Pour rédiger notre article, nous nous sommes beaucoup référé à un texte de Laurence MOULINIER, une spécialiste du sujet, intitulé Le Lingua ignota de Hildegarde de Bingen, un lexique “trilingue” du XIIe siècle.