CURTIS, l’archiviste de la culture amérindienne

“Les bouleversements qui se sont produits dans presque tous les domaines de la vie des Indiens ont été tels que, si l’on avait tardé à rassembler la documentation à la fois descriptive et photographique, elle aurait été perdue pour toujours. La mort de chaque vieil homme ou vieille femme entraîne la disparition de quelque tradition, de la connaissance de rites sacrés connus d’eux seuls ; par conséquent, l’information sur le mode de vie de l’une des grandes races de l’humanité doit être recueillie immédiatement, pour le bénéfice des générations futures, sinon l’occasion en sera perdue à jamais.”

Ce texte, qui met en avant l’urgence absolue de garder la trace d’un monde qui s’efface inexorablement, émane d’une personnalité singulière de l’histoire nord-américaine : Edward Sherriff CURTIS (ci-dessous son autoportrait daté de 1899). C’est à ce photographe professionnel, devenu ethnologue et anthropologue, que nous devons d’avoir pu conserver la mémoire des coutumes, des croyances et des pratiques de nombreuses nations amérindiennes qui, sans la véritable encyclopédie qu’il leur a consacrée, auraient à coup sûr sombré dans l’oubli complet.

Et en ce début de XXe siècle, la situation est en effet extrêmement préoccupante. Décimés par le choc microbien, les guerres, les massacres, les déportations et les mauvais traitements, les premiers habitants de ce territoire, qui est devenu entre-temps les États-Unis, ne sont plus qu’environ 250 000 en 1896, dans un pays qui compte déjà plus de 70 millions d’habitants. En net déclin démographique, ils subissent également une acculturation très rapide, leurs enfants étant contraints à intégrer des “pensionnats” dont le but avoué est de gommer leur culture d’origine et l’usage de leur langue. C’est ainsi que certaines tribus disparaîtront corps et biens, ne léguant parfois que leurs seuls noms à la postérité.

Né en 1868 dans le Wisconsin dans une famille de fermiers, CURTIS suit sa famille dans le Minnesota, où son grand-père a ouvert une épicerie. Il quitte l’école à douze ans et accompagne ponctuellement son père, qui est également prédicateur, lors de ses tournées à travers l’État. Très tôt attiré par la photographie, en 1885 il devient apprenti dans une boutique de photographe. En 1891, il s’installe à Seattle, ville alors en plein développement. Ayant acquis son propre appareil, il monte un studio. Remarqué pour son allure de dandy et sa grande maîtrise des techniques de la photographie et de la photogravure, il se fait rapidement un nom grâce à des portraits appréciés par les familles de la bonne société locale.

C’est en 1895 que sa carrière prend un tournant. Cette année-là, il réalise plusieurs clichés d’un personnage familier des habitants de la cité, connu sous le surnom de “princesse Angeline”. Cette femme très âgée à l’allure singulière est le dernier enfant survivant de l’ancien chef indien de la région. Le saisissant portrait qu’il réalise d’elle – et qui sera distingué lors d’une exposition – éveille son intérêt pour la culture amérindienne. Il décide alors de se rendre dans la réserve Tulalip pour prendre des clichés, puis il pousse ses investigations jusqu’aux confins du Montana et de l’Alaska, où il accompagne son frère lors de la ruée vers l’or du Klondike ; son récit illustré de photos sera publié dans un grand journal local.

Amateur d’alpinisme, CURTIS est amené, un jour de 1898, à secourir un groupe de randonneurs perdus dans la brume. C’est dans ces circonstances qu’il fait la connaissance de George Bird GRINNELL, un anthropologue proche de Théodore ROOSEVELT, qui se trouve être un des grands spécialistes des tribus des plaines. Cet homme est accompagné de l’ethnographe et naturaliste Clinton Hart MERRIAM, qui sera un des fondateurs de la National Geographic Society. De retour à Seattle, CURTIS invite ses nouveaux amis à découvrir son studio et ses clichés “indiens”, qui impressionnent favorablement ses éminents visiteurs. Cette rencontre se révèlera providentielle car, peu de temps après, les deux savants sont sollicités par le magnat Edward Henry HARRIMAN pour monter une mission d’exploration dans les régions peu visitées de l’Alaska. Ils pensent donc tout naturellement à CURTIS pour devenir le photographe principal de l’équipe. En deux mois, 5 000 clichés – dont une partie sera publiée dans le compte rendu de l’expédition – sont réalisés, notre explorateur en profitant également pour se familiariser avec les techniques d’enregistrement audio.

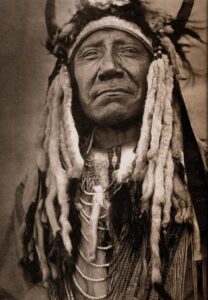

L’année suivante, GRINNELL l’embarque avec lui pour rencontrer les descendants de la confédération des Blackfeet du Montana. Au contact de son mentor et en immersion complète dans une vaste communauté autochtone, CURTIS apprend à penser et à agir en ethnologue. Gagnant peu à peu le respect des Indiens par son humilité, il peut assister à divers rituels – dont la danse du soleil, qui sera interdite par le gouvernement quelques années plus tard – et réaliser plusieurs photographies, qu’il s’agisse de portraits posés (un exemple ci-dessous) ou de scènes “prises sur le vif” mais reconstituées dès qu’un temps de pose lui est nécessaire.

Désormais, sa vocation, qu’il appelle son “grand rêve”, lui apparaît très clairement. De son propre aveu, il veut “produire un dossier irréfutable d’une culture vouée à l’extinction – pour montrer cet Indien tel qu’il était dans la vie normale, afin que les gens sachent qu’il n’était pas un vagabond débauché mais un homme d’une stature fière et d’un noble héritage”. De lui-même, il part plusieurs fois très loin de ses bases – négligeant son activité commerciale et sa famille – pour se rendre dans les régions du Sud-Ouest. C’est ainsi qu’il va à la rencontre des Hopis (ci-dessous deux jeunes filles arborant la coiffure traditionnelle très élaborée), des Havasupai, des Navajos et des Apaches.

Célèbre mais désargenté

Étant le plus souvent sur le terrain, CURTIS délègue les activités de son studio à un assistant qualifié, qui traite les plaques rapportées de ses expéditions. Au vu d’une situation financière de plus en plus précaire, il doit faire une pause en 1905 pour prendre le temps de fructifier l’œuvre déjà accomplie. Grâce à ses relations, il fait une tournée à Washington et New York, au cours de laquelle il donne des conférences, expose des photographies et vend ses tirages. Porté par un indéniable succès public, il a même le privilège d’être invité par le président ROOSEVELT à passer plusieurs jours dans sa résidence d’été.

Bien que devenu célèbre lors de ce voyage, il continue à manquer d’argent pour poursuivre son grand projet. Il s’en ouvre à son prestigieux ami, qui accepte de lui rédiger une lettre de recommandation pour démarcher des mécènes potentiels. Son choix se porte sur une des plus grandes fortunes des États-Unis, John PIERPONT MORGAN, dont CURTIS a fait connaissance de la belle-fille à l’occasion d’une vente de photos. Séduit par le personnage, le magnat accepte de lui verser 15 000 $ par an, pendant cinq années, pour couvrir ses frais du travail sur le terrain mais aussi les salaires de ses assistants, les frais de transport et de logement, ainsi que les honoraires des interprètes. Dans l’accord conclu, CURTIS s’engage à rembourser les sommes avancées avec le produit d’un ouvrage que notre photographe projette de publier en vingt volumes.

Ayant réussi son pari, il peut reprendre la route, à la tête d’une caravane de carrioles équipées de matériel moderne, dont des appareils permettant de graver les sons sur des cylindres de cire. Le voyage, qui lui fait traverser des régions isolées parfois démunies de pistes, n’est pas exempt de désagréments ni de dangers. Outre les conditions climatiques parfois rudes, les calamités naturelles, les accidents, l’accueil y est peu favorable, voire parfois franchement hostile de la part d’autochtones qui ont toutes les raisons de se méfier d’un homme blanc venu jusqu’à eux avec un bien curieux équipage. Heureusement CURTIS, très confiant en ses capacités, doté d’une grande énergie et d’une volonté de fer, a acquis, en matière de diplomatie et de maîtrise de soi, une grande expérience qui lui permet de se tirer de bien des mauvais pas et d’apprivoiser peu à peu des interlocuteurs qui finissent par se prêter au jeu.

Tenace et très déterminé, il parcourt de vastes distances à travers le Nouveau-Mexique, l’Arizona, le Colorado, le Dakota, l’Oklahoma, la Colombie-Britannique et, de nouveau, le Montana. Mais CURTIS ne peut passer son temps à voyager car, en vertu de l’accord conclu avec PIERPONT MORGAN, il est tenu de publier les premiers tomes de son ouvrage, dont le titre choisi est The North American Indian. Son empressement s’explique en grande partie par le fait que, ne trouvant pas d’éditeur, il a dû se résigner à vendre son ouvrage par souscription, charge à lui de rentrer dans ses frais par les ventes. Or, tel qu’en lui-même, CURTIS a vu grand, optant pour une publication de qualité mais aussi très onéreuse. Autre handicap, il reçoit peu de soutien du côté des universitaires et des savants, qui se méfient de cet autodidacte jalousé. Le premier volume, qui bénéficie d’un avant-propos signé ROOSEVELT, est publié en 1907 (ci-dessous).

Harcelé par les créanciers, il tente de promouvoir son ouvrage en montant un “spectacle musical itinérant”, qui tourne au fiasco. Sans se décourager, CURTIS décide de tourner un film cinématographique. Intitulé In the Land of the Head Hunters, l’intrigue servant de prétexte à présenter le mode de vie et les légendes des Kwiakiuti de la côte Pacifique. Sorti en 1914, ce film d’une quarantaine de minutes, en dépit d’un bon accueil de la critique, s’avèrera un gouffre financier. Ci-dessous, vous pouvez visionner un extrait d’une version restaurée et augmentée éditée en 2013.

Malgré des déconvenues, dont la mort de PIERPONT MORGAN et un divorce très houleux, CURTIS veut terminer sa grande œuvre. Mais de nombreux souscripteurs le lâchent en route, de sorte que, pendant huit années, aucun tome ne peut être publié ; défaillance qui générera les plaintes des abonnés. Pour autant, dès qu’il dispose de temps et d’argent, il repart sur le terrain à la rencontre de diverses tribus du nord de la Californie. En 1922, la famille de son ancien mécène accepte de l’aider financièrement pour mener son projet à terme et les parutions reprennent.

Alors que son but est proche, CURTIS décide, avant de boucler la publication de son ouvrage, d’entreprendre un dernier voyage qui le mène en mer de Béring. L’expédition se révèle périlleuse, au point qu’il manquera de faire naufrage. Son retour sera très difficile car, souffrant de vives douleurs à une jambe, il est de surcroît arrêté à son arrivée à Seattle pour un non-paiement de pension alimentaire qui lui vaut un procès humiliant. Libéré, au cours des années 1929 et 1930 il peut enfin faire publier les volumes 18, 19 et 20. Au terme de vingt années d’efforts ininterrompus, The North American Indian est enfin achevé.

Un chef-d’œuvre photographique

Le résultat est à la hauteur de la passion qui a guidé son infatigable concepteur. Les photographies sont magnifiques, saisissantes et poignantes lorsque l’on sait que le monde fixé sur ces images a entretemps continué à disparaître. Parfois il n’hésite pas à tricher quelque peu, en effaçant des clichés des éléments modernes tels qu’une horloge ou une bouilloire dont la présence paraîtrait incongrue. Ayant réussi, au prix d’une longue patience, à gagner la confiance des Indiens, il a pu partager leur vie quotidienne, apprendre leurs coutumes et parfois même assister à certaines de leurs cérémonies. Ci-dessous, quelques photographies représentant un chaman navajo portant un masque d’esprit, l’intérieur d’une tente piegan et une femme crow avec son enfant.

D’autres exemples : une mariée wishram, un wigwam apache, et le chef cheyenne Deux-Lunes.

Véritable chef-d’œuvre photographique et ethnographique, The North American Indian sera, malgré les centaines de milliers de dollars investis et de bonnes critiques, un échec commercial. Sur les 500 exemplaires prévus à l’origine, moins de 280 – qui constituent désormais un véritable Graal pour les bibliophiles et les collectionneurs – ont été publiés en intégralité. La série complète, assez luxueuse pour l’époque, contient 2 200 images originales et près de 4 000 pages de texte. Sorti diminué physiquement et nerveusement de l’aventure, CURTIS vivotera pendant les décennies suivantes. À cause d’une santé dégradée, le temps des grandes chevauchées est pour lui bel et bien terminé. Sollicité par la Seattle Historical Society, il acceptera de leur confier certaines de ses archives et mourra le 19 octobre 1952 dans un relatif anonymat.

CURTIS n’aura pas pu profiter de la considérable masse de documents qu’il a rassemblée. En effet, très fortement endetté, il a vendu en 1928 les droits de son livre, ainsi qu’un abondant matériel inédit, à la société J.-P. Morgan. À l’occasion d’une succession en 1935, l’ensemble du fonds sera revendu, pour 1000 $ seulement, à la Lauriat Company de Boston. Les plaques de photogravure originales utilisées pour créer les images du livre, ayant été récupérées à cette occasion, quelques dizaines d’exemplaires supplémentaires seront imprimés. Mais la plus grande partie de ce fonds va sommeiller dans les sous-sols de la société jusqu’à ce qu’un photographe du Nouveau-Mexique ne visite le dépôt en 1972 et rachète à son tour la collection.

L’œuvre de CURTIS, définitivement tirée de l’oubli, est désormais connue dans le monde entier. En une trentaine d’années, CURTIS a réalisé plus de 50 000 prises de vue et enregistré plus de 10 000 chansons en soixante-quinze langues. Il a documenté la vie traditionnelle de près de 80 nations amérindiennes. Lui qui pensait que son livre serait en quelque sorte un chant du cygne du mode de vie des Indiens d’Amérique du Nord, serait sans doute agréablement surpris de constater qu’actuellement certaines tribus ont pu reconstituer et se réapproprier leur culture grâce à son témoignage. Ces photographies sont devenues “iconiques” et son travail une source précieuse pour tout un pan de l’histoire américaine.

Pour en savoir plus sur l’épopée de CURTIS, vous pouvez écouter cette émission de France Culture datant de 2015 et visionner les vidéos ci-dessous. Il est possible également de découvrir les photos sur le site de la Librairie du Congrès.

Enfin, nous renvoyons nos lecteurs à notre billet consacré à un fascinant projet du même acabit : les Archives de la planète, initiée au siècle suivant par le philanthrope Albert KAHN.

…LE TRAVAIL DE CURTIS EST COLOSSAL,ADMIRABLE,NOUS LAISSANT UNE EMPREINTE INESTIMABLE DE CE MAGNIFIQUE PEUPLE D’AMERINDIENS …COMMENT REMERCIER… ? COMME BEAUCOUP DE PHOTOGRAPHES TALENTUEUX,IL N’AURA PAS ÉTÉ “RECONNU” DE SON VIVANT…MAIS LE TEMPS,LUI, LE RECONNAÎT. NOTONS QU’À SON ÉPOQUE,LA PHOTOGRAPHIE EN EST ENCORE À SES DÉBUTS / 1826,1839 …/ LE NOMBRE DE PRISES DE VUES QU’IL A FAITES POUR CE PROJET EST HALLUCINANT …SA TÉNACITÉ,À LE POURSUIVRE MALGRÉ NOMBRE D’EMBÛCHES, FORCE ELLE AUSSI L’ADMIRATION ET LE RESPECT. PUISSENT LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS EN APPRÉCIER LA VALEUR .