L’aventure encyclopédique

Véritable feuilleton à rebondissements, la publication de l’Encyclopédie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Victime de nombreuses attaques venues du « camp opposé », l’équipe éditoriale devra composer en permanence avec des tempêtes internes tout aussi dommageables. Il eût bien sûr été illusoire de penser que le travail de plus de 200 collaborateurs sur un projet de cette envergure pourrait se dérouler sans frictions, tant les Encyclopédistes étaient loin de constituer un ensemble homogène et, pour tout dire, harmonieux. Ces personnalités au fort caractère, prompts à ruer dans les brancards, vont donc régulièrement perturber la vie d’une entreprise déjà menacée dans son existence. Querelles d’égos, incompatibilités idéologiques, rancœurs personnelles, règlements de comptes ou autres polémiques plus ou moins futiles ne cesseront donc d’émailler la tumultueuse histoire de ce “monument des Lumières”. Notre billet va évoquer une des plus célèbres disputes entre Encyclopédistes, celle opposant Jean LE ROND D’ALEMBERT, codirecteur du projet avec Denis DIDEROT, à Jean-Jacques ROUSSEAU, célèbre contributeur prolifique engagé dans l’aventure depuis 1749.

En 1756, le sixième tome de l’Encyclopédie est en cours d’achèvement et la rédaction du septième, qui va inclure les définitions allant de Foang à Gythium, est déjà en cours de rédaction. Il est prévu que ce volume contienne un article dédié à la ville-république de Genève, fameux bastion historique du calvinisme. Alors qu’on peut penser que cette tâche doit logiquement revenir à une personne qualifiée pour le sujet, tel l’illustre Genevois qu’est ROUSSEAU, c’est à D’ALEMBERT que cette mission est attribuée. Il est possible que la décision ait été inspirée par un souci d’objectivité ou par le fait que le natif de cette ville l’ait quittée jeune pour n’y revenir que très brièvement. Aussi brillant mathématicien qu’il soit, D’ALEMBERT n’est pas particulièrement préparé à disserter sur la cité helvétique. Pour se documenter sur la république de Genève, il s’y rend en août 1756 et rend visite à VOLTAIRE. Ce dernier, après son séjour en Prusse et craignant de s’établir en France, s’est acheté une résidence à Genève, où il habite depuis le mois de mars de l’année précédente.

ROUSSEAU, qui a déjà fait l’éloge de sa ville natale, décrite comme une “république si sagement et si heureusement constituée”, s’inquiète de la nature des informations que VOLTAIRE, son rival et bientôt son “ennemi intime”, va transmettre à l’Encyclopédiste. Cette méfiance s’aggrave dès le retour de son “collègue”, quand il apprend l’annonce d’un texte destiné à s’étaler sur huit colonnes, la taille exceptionnelle de l’article présageant à coup sûr que son auteur débordera de son sujet initial pour aborder des thématiques sensibles. Mais, pour l’heure, ROUSSEAU a bien d’autres sujets de préoccupation. Brouillé avec son ami DIDEROT au début de 1757, pour une phrase du Fils naturel qu’il a prise pour une attaque personnelle, il commence à se sentir en décalage avec les philosophes en général et les Encyclopédistes en particulier. En effet, ceux-ci, dans leur ensemble, sont loin de partager ses conceptions sur la nature, la société et la propriété, qu’il a développées dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.

Le septième tome de l’Encyclopédie est finalement publié en novembre 1757. Et, comme on pouvait le prévoir, l’article Genève (ci-dessous) va déclencher une nouvelle polémique.

La guerre autour de l’article « Genève »

De prime abord, le contenu de l’article semble pourtant élogieux. Le système politique y est décrit comme équilibré, car “le gouvernement de Genève a tous les avantages & aucun des inconvénients de la démocratie ; tout est sous la direction des syndics, tout émane du petit-conseil pour la délibération, & tout retourne à lui pour l’exécution”. L’article fait état d’une république pacifique et relativement égalitaire, soulignant que “la noblesse ni la richesse ne donnent ni rang, ni prérogatives, ni facilité pour s’élever aux charges”. Mais les choses se gâtent dès que D’ALEMBERT aborde la question religieuse. Traitant du calvinisme pratiqué à Genève, il décrit un clergé humble et « exemplaire, au service d’un culte simple et dépouillé de faste et d’artifice », compliment destiné à dénigrer indirectement le catholicisme romain. Mais, emporté par son élan, l’auteur va jusqu’à affirmer que plusieurs pasteurs “ne croient plus la divinité de Jésus-Christ”, et qu’en outre beaucoup de ces derniers “n’ont d’autre religion qu’un socinianisme parfait, rejetant tout ce qu’on appelle mystères, & s’imaginant que le premier principe d’une religion véritable est de ne rien proposer à croire qui heurte la raison”. Cette curieuse description d’un protestantisme genevois idyllique, assimilé à un christianisme raisonné qui se serait affranchi des excès de CALVIN, génère un petit incident diplomatique. En effet, les pasteurs de la ville rejettent en bloc les affirmations d’un d’ALEMBERT qui s’en tient à une approche philosophique et déiste de leur religion. Ils s’affligent que “non seulement notre culte est représenté d’une manière défectueuse, mais que l’on y donne une vision très fausse de notre doctrine & de notre foi”.

Un autre point litigieux va générer une seconde controverse aux conséquences plus durables. En effet, si on pouvait s’attendre à ce que la question religieuse soit source de polémique, c’est un sujet plus inattendu, a priori anodin, qui va précipiter ROUSSEAU dans la mêlée. D’ALEMBERT consacre un long chapitre à déplorer l’absence de théâtre dans une cité républicaine régie par de stricts préceptes moraux hérités du calvinisme. L’Encyclopédiste se lance dans un véritable plaidoyer pour la levée de cette interdiction : “On ne souffre point à Genève de comédie ; ce n’est pas qu’on y désapprouve les spectacles en eux-mêmes, mais on craint, dit-on, le goût de parure, de dissipation & de libertinage que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. Cependant, ne seroit-il pas possible de remédier à cet inconvénient, par des lois sévères & bien exécutées sur la conduite des comédiens ? Par ce moyen, Genève auroit des spectacles & des mœurs, & jouiroit de l’avantage des uns & des autres : les représentations théâtrales formeroient le goût des citoyens, & leur donneroient une finesse de tact, une délicatesse de sentiment qu’il est très difficile d’acquérir sans ce secours ; la littérature en profiteroit, sans que le libertinage fît des progrès, & Genève réuniroit à la sagesse de Lacédémone la politesse d’Athènes.”

À l’époque, la ville de Genève, largement ouverte aux influences extérieures, témoigne d’une certaine tolérance vis-à-vis de la liberté d’expression, qui lui vaut d’être devenue un haut lieu de l’imprimerie en Europe. Pour autant, une certaine austérité des mœurs, prônée par la municipalité et les ministres du culte, reste de mise dans le domaine vestimentaire et celui des loisirs ; le théâtre étant redouté par le consistoire comme une activité futile source d’oisiveté et de dissipation morale. Malgré cette rigueur, la réalité est beaucoup plus contrastée, la prohibition s’assouplissant ou se durcissant au gré du contexte et du zèle des autorités. La seule réponse officielle de Genève sur ce sujet émane du chef du parti “bourgeois” de la ville, Jacques François DELUC, qui en mai 1758 publie dans Le Journal helvétique ses Remarques sur le paragraphe de l’Article Genève, dans l’Encyclopédie, qui traite de la Comédie et des Comédiens. Il y défend une vision républicaine de cette interdiction motivée par la protection d’une “pureté des mœurs”, que le goût pour la comédie serait susceptible de mettre à mal. Cette réponse, assez modérée dans la forme, ne rencontre pas grand écho, contrairement à la réplique de ROUSSEAU qui n’hésite pas à qualifier la suggestion de D’ALEMBERT de “dangereux conseil”.

L’attaque de ROUSSEAU

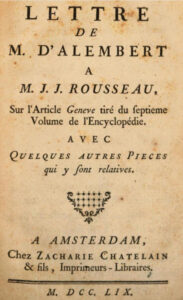

La longue lettre ouverte (ci-dessous), publiée à Amsterdam (ci-dessous à gauche), sera diffusée à Paris à partir d’octobre1758.

Ce texte, qui prendra par la suite le titre de Lettre sur les spectacles, va devenir célèbre au point d’être désormais intégré au corpus “rousseauiste”. Le “citoyen genevois”, tel qu’il se définit lui-même, reproche au théâtre, artificiel par définition, de chercher à plaire plus qu’à instruire. ROUSSEAU, dépassant d’emblée le cadre de la ville de Genève, aborde les implications morales, éthiques et sociales du théâtre en se posant les questions suivantes : “Si les spectacles sont bons ou mauvais en eux-mêmes ? S’ils peuvent s’allier avec les mœurs ?”

Il juge que le théâtre ne repose que sur l’illusion et l’exacerbation des passions, au détriment de la réflexion et de la rigueur morale : “Il n’y a que la raison qui ne soit bonne à rien sur la scène. Un homme sans passions, ou qui les dominerait toujours, n’y saurait intéresser personne et l’on a déjà remarqué qu’un Stoïcien, dans la Tragédie, serait un personnage insupportable ; dans la Comédie, il ferait rire, tout au plus.” Pour lui, en favorisant l’identification avec des personnages vils ou aux sentiments excessifs, le théâtre moderne nourrit la corruption des mœurs plus que le goût pour le vrai, le beau et le vertueux. Il prend ainsi pour exemple le personnage d’ALCESTE, “homme droit, sincère, estimable“, que MOLIÈRE rend risible. Or, pour lui : “Le ridicule est l’arme favorite du vice. C’est par elle, qu’attaquant dans le fond des cœurs le respect qu’on doit à la vertu, il éteint enfin l’amour qu’on lui porte. Ainsi, tout nous force d’abandonner.” Rousseau s’attaque en particulier à la comédie, car “son plus grand soin est de tourner la bonté et la simplicité en ridicule, et de mettre la ruse et le mensonge du parti pour lequel on prend intérêt ; ses honnêtes gens ne sont que des gens qui parlent, ses vicieux sont des gens qui agissent et que les plus brillants succès favorisent le plus souvent ; enfin, l’honneur des applaudissements, rarement pour le plus estimable, est presque toujours pour le plus adroit“.

ROUSSEAU ne se montre guère plus indulgent envers les acteurs : “Qu’est-ce que le talent du comédien ? L’art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu’on est, de se passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu’on pense aussi naturellement que si on le pensait réellement, et d’oublier enfin sa propre place à force de prendre celle d’autrui. Qu’est-ce que la profession du comédien ? Un métier par lequel il se donne en représentation pour de l’argent, se soumet à l’ignominie et aux affronts qu’on achète le droit de lui faire, et met publiquement sa personne en vente. J’adjure tout homme sincère de dire s’il ne sent pas au fond de son être qu’il y a dans ce trafic de soi-même quelque chose de servile et de bas ?”

À plus d’un titre, les propos de ROUSSEAU étonnent. En effet, auteur lui-même d’une pièce de théâtre, il est difficile de l’imaginer en parangon de la liberté naturelle, rangé derrière les dévots et les censeurs. Il tempère sa position paradoxale en précisant que son analyse ne peut s’appliquer qu’aux grandes villes et aux États monarchiques, estimant que la petite cité républicaine ne disposerait pas des moyens financiers ou d’un public suffisamment conséquent pour entretenir une troupe. Enfin, il contrebalance son opposition au théâtre en faisant l’éloge de la fête publique, occasion donnée au peuple, aux acteurs et aux spectateurs de communier réellement ; “mais n’adoptons point ces spectacles exclusifs qui renferment tristement un petit nombre de gens dans un antre obscur ; qui les tiennent craintifs et immobiles dans le silence et l’inaction“.

L’ouvrage, couronné de succès, est réédité au début de l’année suivante. D’ALEMBERT, qui ne peut rester sans réagir au texte de son collègue, use d’un droit de réponse en faisant éditer, en mai 1759, une Lettre de M. d’Alembert à M. J.J. Rousseau (ci-dessous).

L’Encyclopédiste défend l’idée que les représentations théâtrales “sont des leçons utiles déguisées sous l’apparence du plaisir. Les bonnes pièces de Théâtre me paraissent réunir ces deux derniers avantages. C’est la morale mise en action, ce sont les préceptes réduits en exemples ; la Tragédie nous offre les malheurs produits par les vices des hommes, la Comédie les ridicules attachés à leurs défauts ; l’une et l’autre mettent sous les yeux ce que la morale ne montre que d’une manière abstraite et dans une espèce de lointain“. Contrairement à l’opinion de ROUSSEAU, il estime que “l’objet naturel de la Comédie est la correction de nos défauts par le ridicule, leur antidote le plus puissant, et non la correction de nos vices qui demande des remèdes d’un autre genre“, et que le jugement bien sévère porté sur les comédiens ne relève que du domaine des préjugés.

La réponse de D’ALEMBERT se veut pondérée et courtoise, sans doute parce qu’il a bien d’autres sujets de préoccupation en ce mois de mars 1759 où le privilège de L’Encyclopédie se trouve révoqué. Fatigué, las des épreuves, il a pris la décision de quitter la codirection de l’entreprise, désormais dirigée par DIDEROT seul. En revanche, les autres Encyclopédistes et les membres de ce qu’on a coutume d’appeler le “parti philosophique” supportent mal les prises de position de ROUSSEAU. Friedrich GRIMM, Jean-François MARMONTEL, ou encore VOLTAIRE, qui souhaite ardemment faire jouer ses pièces dans sa nouvelle patrie, ne se privent pas de démolir le philosophe genevois.

À la suite de cet épisode, la rupture est définitivement consommée entre les “philosophes” et ROUSSEAU, qui déserte l’aventure encyclopédique, laquelle se poursuit en coulisses en attendant la levée de l’interdiction. Ce dernier poursuivra sa route mais cette querelle privera l’Encyclopédie d’un contributeur, de caractère certes difficile, mais fécond et indéniablement très qualifié dans plusieurs domaines, en particulier pour tout ce qui touche à la musique.