Les Incas, un peuple sans écriture

Après la chute brutale de l’Empire inca – qui était pourtant le plus puissant, le plus vaste et le plus riche État du continent américain -, les conquistadors vont peu à peu céder la place aux autorités coloniales de la vice-royauté et aux missions catholiques espagnoles. Une organisation sociale, économique et religieuse se met en place alors qu’émerge une nouvelle civilisation. Placée sous la domination politique et socioéconomique des nouveaux maîtres venus d’Espagne puis de leurs descendants, celle-ci reste “mixte”, les autochtones ayant conservé, souvent en les adaptant, beaucoup de traits de leur culture. Pour autant, tout un pan de l’histoire et de la civilisation andines préhispaniques nous échappe toujours. Une des raisons principales de cette “amnésie” tient au fait que l’Empire inca ne disposait pas de système d’écriture, comme d’ailleurs les autres États qui l’avaient précédé dans la région. Il existait pourtant un outil de communication : les fameux quipus (ci-dessous). Composés d’une série de cordelettes de teintes et de matières différentes, ces quipus, sur lesquels étaient placés des nœuds plus ou moins complexes, servaient de système d’enregistrement et d’archivage.

Instruments comptables et administratifs, ces quipus ont très certainement également servi de supports à une littérature sacrée et profane. Malheureusement, le savoir nécessaire pour les interpréter ayant été perdu, leur déchiffrement reste très fragmentaire et toute une part de leur signification nous échappe. Heureusement, pour connaître plus en détail cette civilisation, nous disposons, en plus des témoignages des vainqueurs hispaniques, de deux sources fondées sur des témoignages directs qui rapportent un point de vue indigène. Ces textes nous permettent d’avoir une vision relativement objective et détaillée d’une civilisation en voie de transformation rapide.

Le manuscrit HUAROCHIRI, une bible andine

Le premier de ces écrits est connu comme le Manuscrit Huarochiri (ci-dessous), ce nom correspondant à celui d’une vaste province montagneuse du Pérou central située à plus de 150 kilomètres à l’est de Lima. Le contenu du document est consacré aux mœurs, coutumes et croyances des habitants de cette partie de l’ancien Empire inca. Rédigé en quechua après la conquête, mais transcrit en caractères latins, cet ouvrage est un des plus anciens livres en langue andine de la période dite coloniale. Il s’agit là d’un document inestimable sur la mythologie, le culte et les traditions religieuses antérieurs à l’arrivée des Espagnols et à l’introduction du christianisme.

Divisé en 31 chapitres, auxquels s’ajoutent deux courts suppléments, ce texte manuscrit décrit les faits et gestes des principaux dieux et déesses de la région : les “Huacas”. Il témoigne en particulier d’un syncrétisme entre les divinités “locales”, comme PARIAQAQA, incarnée par une montagne du même nom, et celles “importées”, comme VIRACOCHA, dieu créateur tutélaire qui finira par devenir le principal dieu du panthéon des Incas. Une cohabitation entre le culte du Soleil, officiellement reconnu dans l’Empire, et les dieux régionaux s’imposera progressivement dans les différentes provinces de l’immense État. Notons que le texte traite également des mythes fondateurs, dont celui du grand déluge.

Cette “bible andine”, très dense dans le contenu mais limitée à une quarantaine de pages, a donc permis de conserver tout un pan de la mémoire et de la culture précolombienne. Il faut pourtant garder à l’esprit que ce n’était pas une démarche ethnographique qui motivait sa rédaction, bien au contraire. Rédigé plusieurs décennies après la chute des Incas et la mainmise coloniale espagnole, ce texte avait pour but premier de servir d’outil aux missionnaires chrétiens, leur permettant de se familiariser avec les croyances de leurs nouvelles ouailles et de débusquer des pratiques païennes encore très vivaces. En effet, chez des populations dont la conversion était encore très récente, le christianisme était souvent de façade. De manière plus ou moins clandestine, les croyances antérieures persistaient, camouflées dans des aspects en apparence anodins de la vie quotidienne et parfois même dans les cérémonies catholiques.

Notons que le Huarochiri se rapproche de son “équivalent” mexicain, le passionnant Codex de Florence, dédié à cette même mission pédagogique et évangélisatrice. Ces deux textes auront un destin commun car, restés tous les deux au stade de brouillons, ils seront littéralement oubliés dans des archives avant d’être exhumés tardivement pour livrer au monde leurs très précieux témoignages.

Le Huarochiri – que l’on désigne également sous l’appellation “Runa yndio niscap Machoncuna“, selon ses premiers mots en quechua – n’a été retrouvé que dans les années trente à la Bibliothèque nationale d’Espagne à Madrid, par l’ethnologue allemand Hermann TRIMBORN, qui en publiera une version bilingue en 1939. Les pages étaient intégrées dans un volume d’apparence anodine, regroupant des papiers divers traitant de la culture indigène, dont des manuscrits des chroniqueurs Juan de SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI SALCAMAYGUA et Cristobal de MOLINA. Le nom du rédacteur du texte en quechua demeure inconnu, mais nous savons qu’il a été détenu par un prêtre nommé Francisco de AVILA. Placé à la tête de la paroisse de San Damian dans le pays Huarochiri, ce religieux a occupé son ministère de 1598 à 1608. Dans cette contrée accidentée et isolée, où la présence espagnole était encore relativement marginale, les populations indiennes avaient souvent conservé leurs croyances originelles. C’est pourquoi notre zélé missionnaire avait pris l’initiative de faire consigner par écrit la tradition locale dans un manuel décrivant les mythes et les cultes locaux. S’il n’a pas personnellement rédigé la partie en quechua, il l’a largement annotée. Dans le même recueil madrilène se trouve un texte de sa main, intitulé Traité et relation d’erreurs, faux dieux et autres superstitions et rites diaboliques, dans lesquels vivaient les Indiens des provinces de Huaracheri, Mama et Challa, et aujourd’hui ils vivent aussi trompés, avec une grande perte de leurs âmes. Daté de 1608, ce manuscrit ne compte que six chapitres et l’ébauche d’un septième. Resté incomplet pour une raison inconnue, ce manuel reprend et commente les récits du premier ouvrage.

Ce document, que l’on peut qualifier “de première main” car retranscrivant indubitablement un point de vue autochtone, est devenu une source très importante pour connaître l’ancienne religion, dont certains aspects ont d’ailleurs perduré jusqu’à nos jours. Il a fait l’objet de plusieurs traductions et analyses, dont celle publiée en 1966 par l’écrivain José Maria ARGUEDAS, suivie par les versions de Gerald TAYLOR et Frank SALOMON.

Le mémoire d’AYALA

L’histographie de la période inca dispose par ailleurs d’un document exceptionnel, résultant d’un impressionnant travail d’enquêteur qui s’est déroulé sur près d’une quarantaine d’années à l’initiative d’un étonnant personnage, Felipe GUAMAN POMA de AYALA, représenté ci-dessous en habits occidentaux.

Né vers 1535, ce personnage issu de la noblesse inca porte un nom mixte. Guaman et poma, qui signifiaient respectivement faucon et puma en quechua, étaient les attributs traditionnels des dieux du ciel et de la terre. Quant au patronyme Ayala, il lui aurait été octroyé par un capitaine d’origine basque, dont son père aurait sauvé la vie au combat et qui, en remerciement, l’aurait autorisé à prendre son nom. Catholique pratiquant, il ne renie pas sa culture d’origine, bien qu’ayant adopté la langue et une bonne partie des mœurs des conquérants. Cette dualité en fait un observateur privilégié de deux mondes qui n’ont pas encore totalement fusionné. Servant un temps comme scribe et interprète pour les autorités coloniales et ecclésiastiques, il est révolté de constater que l’injustice, l’arbitraire et la brutalité sont érigés en système de gouvernement. Il décide alors de dénoncer cet état de fait, en adressant au roi d’Espagne en personne un mémoire dans lequel il se livrerait à une description sans concession de la manière dont est dirigée la vice-royauté du Pérou.

Pour documenter et réaliser son dossier, AYALA va parcourir le pays de long en large pendant près d’une trentaine d’années. S’aventurant dans des coins reculés, il subit des attaques, se faisant dépouiller et molester à plusieurs reprises. Son enquête et ses questions soulèvent parfois la méfiance et le désignent comme un potentiel agitateur, accusation qui lui vaudra d’être régulièrement expulsé voire emprisonné. Bon an mal an, il poursuit malgré tout sa mission, entamant la rédaction d’un vaste ouvrage qui comptera 1189 pages et prendra le nom de El primer nueva corónica y buen gobierno.

Conçue comme une longue lettre adressée à Philippe III, ce manuscrit se divise en deux parties. Dans la première, AYALA revient sur l’histoire du pays, avant et pendant le règne des Incas. Afin d’être plus explicite au niveau de la chronologie, il intègre dans son récit des faits qui ont eu lieu en Europe à la même époque. Il décrit le fonctionnement de la société inca, qui était alors particulièrement centralisée et régie par une administration omniprésente mais très efficace. Il s’agit bien sûr de démontrer que, pour rigide qu’il pouvait être, le gouvernement des Incas travaillait au bien commun avec un certain sens de la justice et de l’équité, qui se trouve désormais bafoué par les excès en tous genres et le manque de considération des colons pour la civilisation andine préexistante. Sans remettre en cause l’autorité du roi d’Espagne, qu’il considère comme le successeur légitime des anciens souverains incas, il ambitionne de participer à l’avènement d’un système politique, économique et social plus équilibré, qui serait un creuset d’où pourrait émerger une nouvelle société mixte où règnerait l’harmonie entre deux mondes antagonistes.

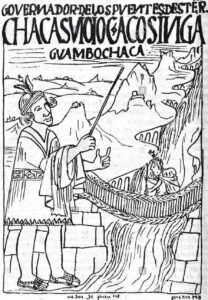

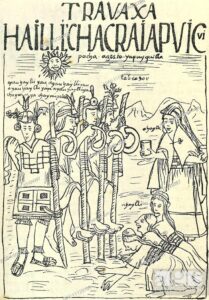

Véritable mine d’informations, souvent basées sur des renseignements de première main, cet ouvrage offre une version purement indienne d’une conquête généralement décrite de façon partiale par des auteurs venus de l’autre bout du globe. En outre, le document abondamment illustré compte 399 dessins, tous réalisés de la main même de l’auteur, soit autant de documents iconographiques inestimables sur le pays inca avant et après la conquête espagnole. La vie quotidienne, les costumes, les pratiques funéraires, les célébrations, les pratiques magiques et superstitieuses, ou encore les empereurs, les reines et les fonctionnaires, revivent donc de manière saisissante sous la plume d’AYALA. Quelques exemples ci-dessous avec, de gauche à droite, la récolte des pommes de terre, les Chasquis – messagers royaux qui relayaient en courant les missives impériales dans tous les coins de cet immense territoire -, le Qhapaq Inti Raymi ou « fête du seigneur soleil », qui se déroulait au mois de décembre.

Ci-dessous le dessin de la construction d’un pont suspendu, une des techniques ingénieuses des Incas dont les Espagnols ne manquaient pas d’être admiratifs :

Comme annoncé en introduction de ce texte, AYALA ne se contente pas d’évoquer le passé. Tout en décrivant les villes principales et proposant une carte générale de l’Empire, il s’attarde sur le récit de la conquête du pays sans en atténuer la brutalité et les méthodes expéditives des conquistadors. Il insiste sur les abus dont sont victimes ses compatriotes, ainsi que sur la présence d’esclaves noirs ramenés au Pérou. Travail forcé, mauvais traitements, viols, exécutions, châtiments et tortures, rien n’est passé sous silence, y compris la cupidité, la corruption et la violence gratuite de la soldatesque, des colons, des fonctionnaires et des Créoles, qu’il exècre tout particulièrement. Bien que l’auteur soit profondément dévot, il pointe à de nombreuses reprises le comportement indigne des religieux. Quelques exemples ci-dessous avec, à gauche, un moine qui donne des coups de pied et de bâton à une vieille Indienne en train de tisser, pour la forcer à accélérer le rythme de son travail ; et à droite un magistrat qui fait fouetter un cacique local qui a oublié deux œufs dans le tribut qu’il lui a remis.

Ayant achevé son travail d’écriture vers 1615, AYALA gagne Lima pour transmettre son manuscrit. En effet, il lui faut obtenir une licence de publication du Conseil des Indes avant de pouvoir l’expédier en Espagne, ce qui est un peu paradoxal quand on sait que ce livre est un véritable brûlot mettant en cause l’administration coloniale. L’auteur décède cette même année ou la suivante et nous perdons la trace de son livre, dont on ne sait s’il est finalement parvenu à son destinataire. Il faudra attendre près de trois siècles pour qu’il soit redécouvert en 1908 dans la Bibliothèque nationale du Danemark, par Richard PIETSHMANN, directeur de la bibliothèque de Göttingen. Nul ne sait comment le manuscrit a échoué à Copenhague mais, désormais traduit en plusieurs langues, il est devenu une référence incontournable pour comprendre la civilisation inca avant et après la colonisation.

Le documentaire ci-dessous, en espagnol, retrace l’histoire de la rédaction du El Primer Nueva Corónica y el buen Gobierno :