Une invention de la « tachygraphie »

Apparue il y a plus de 5 000 ans, l’écriture s’impose d’abord comme un outil administratif avant d’être progressivement utilisée dans la plupart des aspects de la vie quotidienne. Qu’ils soient basés sur des hiéroglyphes, des idéogrammes, des logogrammes ou un alphabet, les systèmes d’écriture vont devoir tenir compte de deux contraintes pratiques. D’abord, la rapidité d’exécution. En effet, selon l’outil scripteur, le support et la complexité de la graphie, cette opération peut prendre plus ou moins de temps. Ensuite la place occupée car, sur un support nécessairement limité, plusieurs caractères peuvent être nécessaires pour exprimer un mot ou une idée.

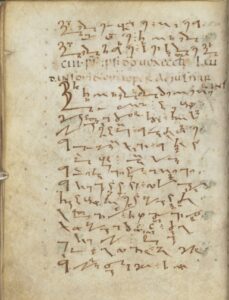

Ces contraintes expliquent les raisons pour lesquelles plusieurs systèmes d’écriture recourront à des graphies simplifiées ; l’une des plus communes étant l’écriture cursive aux tracés simplifiés qui permet un gain de temps considérable. C’est à cette catégorie qu’appartiennent, par exemple, le hiératique et le démotique égyptiens, la cursive chinoise ou encore la cursive romaine. Un autre procédé, courant dans les systèmes alphabétiques et largement pratiqué en Occident dans les manuscrits médiévaux, consistera à utiliser des abréviations pour les lettres doubles et les formules usuelles. Enfin, une autre solution sera également imaginée : la création d’une nouvelle méthode d’écriture basée sur des sigles “fabriqués” pour permettre une retranscription rapide adaptée au rythme de la parole. Bien avant l’avènement de la sténographie, qui s’imposera au XIXe siècle comme le moyen le plus rapide de restituer un discours, un premier système de ce type est élaboré dans la Rome antique ; il s’agit de celui des notes tironiennes, auxquelles nous allons consacrer ce billet (ci-dessous, un exemple avec la page d’un manuscrit du IXe siècle).

TIRON, secrétaire de CICÉRON

Le nom de cette méthode novatrice d’écriture rapide est tiré de celui de Marcus Tullius TIRO, soit TIRON en version francisée. Né esclave en 103 avant notre ère, il devient le secrétaire du célèbre CICÉRON avec lequel il a grandi et noué une réelle amitié. Ayant bénéficié d’une instruction poussée, maîtrisant grec et latin, c’est à lui qu’il revient, en plus d’assurer la bonne tenue de la maisonnée et la gestion des finances, de retranscrire les traités et les discours de son maître. Selon certains récits, c’est au cours d’un séjour à Athènes que le célèbre orateur aurait pris connaissance de l’existence des “notes grecques”, soit un ensemble d’abréviations standardisées dont l’invention remonterait à XÉNOPHON, qui les aurait utilisées pour transcrire les discours de SOCRATE.

À la demande de CICÉRON, inspiré par les tachygraphes (“ceux qui écrivent vite”) grecs, TIRON élabore un ensemble de signes pour saisir instantanément la parole, avant de les retranscrire “au propre” plus tard. C’est ainsi qu’il aurait mis au point ou adapté un millier de caractères pour abréger des mots, des expressions, voire des phrases complètes. Selon PLUTARQUE, c’est en 63 avant notre ère, alors que CICÉRON est consul, que son secrétaire copie en direct le discours de CATON d’Utique contre CÉSAR. Il s’agirait là de la plus ancienne référence au système élaboré par TIRON. Mais le conditionnel s’impose, car la paternité de l’invention est remise en cause par d’autres auteurs postérieurs, comme Dion CASSIUS qui, au IIIe siècle, l’attribue à MÉCÈNE et ISIDORE de Séville. Cette incertitude est difficile à dissiper, car bien que ce système ait été utilisé durant toute l’Antiquité, aucun exemple manuscrit de textes écrits en notes tironiennes ne nous est parvenu, à l’exception peut-être d’une tablette datée des environs de l’an 100 retrouvée à Vindolanda ; mais celle-ci fait encore l’objet de débats et son interprétation reste toujours sujette à caution.

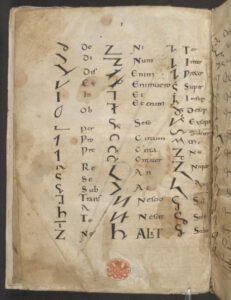

Contre toute attente, après une éclipse due à la disparition de l’Empire romain d’Occident, ce système hérité de l’Antiquité va connaître un renouveau durant le haut Moyen Âge, où il va être très utilisé et laisser cette fois beaucoup de traces et de vestiges. Dès le IVe siècle, l’alphabétisation, l’apprentissage et la pratique de l’écriture reculent dans la société civile, pendant que le savoir et la culture se réfugient dans les monastères où l’écriture s’impose comme outil administratif. Dès lors, nous constatons l’utilisation de notes tironiennes dans des chartes, des contrats et des diplômes, aussi bien dans les royaumes mérovingien et wisigoth que dans le nord de l’Italie. Après l’arrivée au pouvoir des Carolingiens, le système semble connaître une phase de rationalisation et d’unification, comme en témoigne, à partir de la fin du VIIIe siècle, la multiplication de lexiques spécialisés : les Commentarii notarum tironianarum. Une vingtaine d’exemplaires nous sont parvenus, dont quelques-uns présentés ci-dessous.

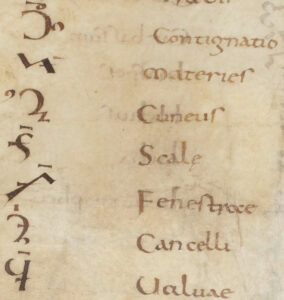

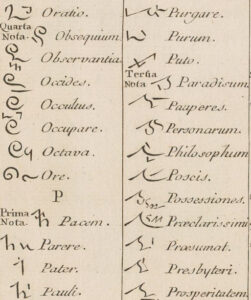

L’époque connaît alors un renouveau intellectuel et artistique qui, à travers un vaste réseau d’abbayes, va toucher l’Europe occidentale au cours d’une période par la suite qualifiée de “Renaissance carolingienne”. Le travail de l’écrit connaît alors un grand essor et de nombreux manuscrits sont recopiés dans les scriptoria, au moyen d’une nouvelle graphie aisément lisible et beaucoup plus pratique que l’onciale et la minuscule caroline jusque-là utilisées. Les notes tironiennes se retrouvent donc dans le texte des manuscrits ou sous forme de notes marginales, mais aussi dans des documents de travail et des textes officiels comme des diplômes. Un capitulaire de CHARLEMAGNE, daté de 789, préconise même que l’apprentissage des “notes” fasse partie de la formation de base des ecclésiastiques. Ci-dessous, quelques-uns de ces signes avec leurs “traductions”.

On connaît de nos jours sept psautiers écrits quasi intégralement avec ce type de notes, ainsi qu’un recueil de chartes dont 55 pages sont partiellement rédigées en notes tironiennes. Ces caractères sont très présents dans la “littérature informelle” comme les brouillons, les documents et les notes de travail. Pourtant, l’utilisation de ces signes déclinera sensiblement dès la fin du IXe siècle, d’abord dans les chancelleries puis dans les monastères, avant d’être quasiment abandonnée au cours du XIe siècle. Une exception cependant : l’archevêque Thomas BECKET réactivera brièvement la technique du “shorthand” dans les îles Britanniques, mais sa tentative restera sans lendemain.

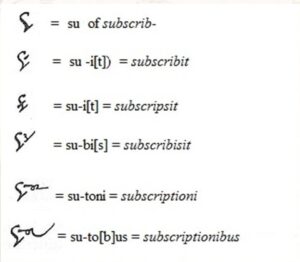

Pourquoi cette désaffection d’un système a priori destiné à simplifier considérablement le travail des scribes ? Une légende voudrait que l’Église se soit détournée d’une écriture à laquelle il était reproché de rappeler des signes ésotériques, cabalistiques et sataniques, mais cette hypothèse paraît peu crédible. Une autre piste suggère qu’à l’usage cette méthode ne se serait pas révélée aussi pratique qu’escomptée. En effet, nous pouvons constater, dans les Commentarii, une véritable inflation de caractères qui, au Xe siècle, atteignaient le chiffre de 14 000 environ. Cette surenchère laisse penser que ces abréviations ne constituaient pas un corpus unique, mais que certains scribes auraient pris la liberté d’en créer ou d’en modifier pour leur usage personnel ; dérive qui aurait eu pour effet de multiplier des variants du même signe. Le contenu des Commentarii est d’ailleurs souvent déroutant, car on y trouve des mots déformés ou corrompus au point d’être parfois difficilement traduisibles, alors qu’un grand nombre de termes courants en sont curieusement absents. Autre difficulté, les notes tironiennes utilisaient des radicaux et des terminaisons pour préciser le genre et le nombre (quelques exemples ci-dessous), caractéristique qui impliquait une parfaite maîtrise du système.

C’est en se complexifiant que ce système d’écriture aurait perdu ses avantages initiaux : simplicité, rapidité d’exécution et de déchiffrement. Même si elles ne vont pas disparaître complètement, les notes tironiennes vont peu à peu s’effacer devant des abréviations plus simples et moins nombreuses, qui seront utilisées jusqu’au début du XVIe siècle.

La redécouverte des notes tironiennes

Elles vont progressivement sortir de l’oubli avec l’avènement de deux nouvelles sciences : la paléographie, dédiée à l’étude et au déchiffrement des écritures anciennes, et la diplomatique qui s’attache à l’examen critique et méthodique du support, de l’écriture, du style et du contenu. Dès 1603, l’érudit et philologue Jean GRUTER, directeur de la bibliothèque palatine d’Heidelberg, reproduit le contenu d’un lexique médiéval riche de plusieurs milliers de signes dans son Inscriptiones antiquæ totius orbis Romani (ci-dessous).

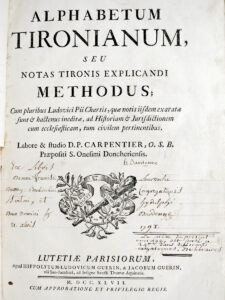

Le travail de GRUTER va être repris par Pierre CARPENTIER. Ce dernier, à partir d’un manuscrit ainsi rédigé, va s’efforcer de le déchiffrer et de reconstituer l’alphabet tironien. Il publiera, en 1747, le résultat de ses recherches dans son Alphabetum Tironianum, seu Notas Tironis explicandi methodus. Bien que très incomplet et souvent approximatif, cet ouvrage sera le premier travail “sérieux” consacré au sujet.

Quelques années plus tard, les grands spécialistes de la paléographie que sont les Bénédictins de Saint-Maur présentent à leur tour, dans le troisième tome de leur Nouveau Traité de diplomatique, leurs hypothèses sur le fonctionnement de cette singulière écriture. Il faut pourtant attendre 1817 et la parution du second tome de la Palaeographia critica de Ulrich Friedrich KOPP pour avoir un lexique quasi complet de 510 pages ; malheureusement, son classement alphabétique établi en fonction de la traduction rend cet ouvrage difficile à utiliser. En 1854, Jules TARDIF reprend et complète l’ensemble des précédentes parutions dans ses Mémoires sur les notes tironiennes. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, cette graphie va fasciner les paléographes et générer une importante littérature, en particulier en France et en Allemagne, pays dont le docteur Wilhelm SCHMITZ va devenir une des grandes autorités sur le sujet en publiant, en 1893, son propre lexique commenté : Commentarii notarum tironianarum (ci-dessous).

Les notes tironiennes conservent encore aujourd’hui une part de mystères du fait de leurs “bizarreries” sujettes à interprétation, mais elles sont désormais devenues aisément déchiffrables. A noter une survivance dans le gaélique, aussi bien écossais qu’irlandais, du symbole ⁊, qui est équivalent de et.

Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous conseillons un article intitulé Les Notes tironiennes de Denis MUZERELLE ou cette synthèse sur le site Cosmovisions.